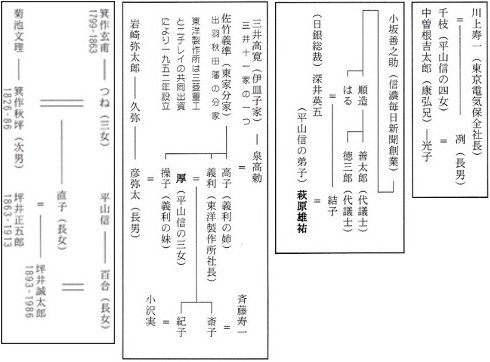

●平山信の娘の嫁ぎ先

平山信は正田貞一郎より年長三歳で幕臣の子に生まれ、寺尾寿の門下として太陽理論に励み日食の観測や小惑星の発見を通じて天体物理・恒星天文学・測地学で知られる。大正八年(一九一九)には寺尾寿の後任として東京天文台(国立天文台の前身)の二代目台長に就任しており、子は三男四女を設け、特に娘らが嫁ぐ相手先の家業に平山のもつ情報は代えがたい財産価値となった。

平山信の長女百合を嫁に迎える坪井誠太郎を語るには、まず母方の曽祖父箕作阮甫(一七九九〜一八六三)から始める必要がある。箕作姓 は宇多源氏佐々木庶流の六角承禎の父定頼が近江に箕作城を拠点としたことに始まるとされる。後に美作(岡山県)に移り、後裔が医家を興 し、近世の蘭学を代表する一人として阮甫が出て、学を奉ずる家系を形成することになる。

箕作秋坪(一八二五〜八六)は旧姓菊池で、箕作と同郷の美作津山藩の藩儒の家に生まれたが、江戸に出て阮甫に学び、次いで大阪で適塾門下となり、後に箕作家の婿養子に入って三女つねと結婚、箕作秋坪と名乗る。外国奉行手付、蕃書調所(東大の前身)の教授手伝を経て幕臣となる。明治に入ると、教育者として中・高等師範科の設置に尽力、また森有礼を中心に結成された開明知識人の結社「明六社」の創立に参加した。秋坪の子は四男一女で、二男大麓は生家の菊池家の養嗣子となっている。長女直子が坪井正五郎(一八六三〜一九一三)に嫁して箕作と坪井の流れが合流する。

坪井正五郎の父信良(一八二三〜一九〇四)はもと佐渡良益で、幕府の奥医師を務めた坪井信道に学んでその娘婿となり、義父の職を継いだ。信良の子の正五郎は日本人類学の先駆者で、「日本原住民コロボックル説」で夙に有名である。

正五郎と直子の間に二男二女が生まれたが、その長男誠太郎(一八九三〜一九八六)が平山の長女百合と結婚、二男一女を設けた。誠太郎は地質・鉱物・岩石の研究分野における先駆者で、東大理学部教授を経て国立博物館長を務めた。

誠太郎の弟忠二(一九〇二〜八二)も地球物理学を専攻して、寺田寅彦(土佐藩足軽の子)門下として知られ、地震予知計画に貢献した。

前記した正田健次郎の先妻となった平山信の二女多美は省いて、次に三女の厚が嫁ぐ出羽秋田藩佐竹家の分家(東家)の系譜を付記する。

厚が佐竹義利に嫁いで生んだ娘二人のうち長女斎子は斉藤寿一と結婚し、二女紀子は小沢実に嫁いでいる。

平山信に師事する萩原雄祐(一八七一〜一九七九)は天文学以外でも折口信夫(民俗学)の門下として知られるが、平山はわが子の如く萩原に接したと伝わっている(下系図参照)。

平山の長男坦は朝比奈貞英の長女節を妻として台湾銀行に勤務、次男嵩は原正幹の長女文子を妻とし東工大教授、三男の建は理学士という。

平山信の四女千枝を川上寿一(東京電気保全社長)と結婚、その長男冽は中曽根康弘の兄吉太郎の娘光子を嫁に迎えている。

●佐賀七賢人

さて、正田健次郎が最後に奉職する武蔵大学は東武鉄道グループに属し、根津嘉一郎に設立(一九二二)された旧制(七年制)の武蔵高等学校が前身である。

弟正田英三郎の妻富美子は副島綱雄(佐賀県)の長女で、その家祖は朝鮮の名族といわれて、綱雄は中支那振興常務理事の経歴を有する。これをして富美子が産んだ娘の美智子、つまり現皇后陛下に、朝鮮系の因子が交じるという、およそ史観とはまったく無縁の情痴が独り歩きしている。

物理も剖判しえない「千切り取りの文明」すなわち部分設計しか描けないパーツイズムのペーパー・サイエンスを根拠にして、神格も人格も判らない史家の作り話には、実に辟易してやまない現実がある。

たとえば第五〇代桓武天皇(七三七〜八〇六、在位七八一〜八〇六)の生母である高野新笠が朝鮮の系ゆえ以後の歴代天皇は純血種といえないという暴論も今でも常識として罷り通る。

もっとも稚拙な作り話は支那史信奉者の天皇侵入説であり、自らの素性さえ千切り取る乱暴狼藉を恥じず史家を気取る莫迦が知性として通用する社会なのである!

次第はさておき、本題に焦点を当てよう。

佐賀七賢人の筆頭格である鍋島直正(一八一四〜七一)は肥前佐賀藩の第一〇代目藩主に一七歳で着座、黒船的な武力外交には強い攘夷論を唱えたが、貿易財政の恩恵を受ける藩主として、親善的つまり英国型の開国論には積極的な姿勢を示した。朝廷・幕府・公武合体のいずれにも均等な距離関係を維持して対応したため中央における政治・軍事の場では発言力を控えたといわれる。明治二年(一八六九)蝦夷開拓総督として島義勇(一八二二〜七四)を開拓御用掛に登用、初代開拓使長官に就任するが現地へ赴く機会は逸している。ただし、蝦夷地への佐賀県民の移住は諸藩に先んじた。

島市郎右衛門(通称団右衛門)藩士家の長男に生まれた義勇は藩校(弘道館)で学んで家督と継ぐと、佐藤一斎や藤田東湖らに学ぶ諸国漫遊を終えた後、直正の外小姓、弘道館目付となる。北海道の任地先で主席判官として事跡を残すも予算超過の失政を理由に罷免され、秋田県令(一八七一)の時には中央専制に反抗のうえ、翌年辞任している。明治七年に江藤新平らと佐賀の乱を起こし斬首刑に処された。

島とは同年に当たる佐野常民は前に記しているが、藩士下村三郎左衛門の五男で藩医佐野常微の養女駒子と結婚し佐野の家督を継ぎ直正の存念を果たしている。

副島種臣(一八二八〜一九〇五)は国学を講じる枝吉南濠(弘道館教授)の二男(通称は二郎)で、幼少から父や兄神陽の思想を強く受け、弘道館に学んでは後輩の大木喬任や江藤新平と親しく交わる。

弘道館開設(一七八一)は八代藩主治茂が儒学者古賀精里に命じて始まり、「葉隠」に基づく儒学教育を推進してきたが、直正は南側に当たる弘道館の充実を図るため北側に蒙養舎を設立(一八四〇)する。

時の変わり目に押し寄せる新風潮流の波間には必ず輸入学説が澎湃するが、土台の国学が由来では何を学び何を仕入れても意味はない。枝吉神陽を軸に楠公義祭同盟が結成(一八五〇)されたのも、この危機意識からであろう。すなわち、改めて自ら認識する国学を再認識する運動であった。枝吉二郎は京都遊学中(一八五二)に千載一遇の機会ともいうべき矢野玄道(一八二三〜八七)と交わる神計らいに恵まれた。矢野が持つ情報を知り得て意に通ずる文学の徒が如何ほどあるか筆者は知る由もないが、矢野と出会う二郎の幸運は重大と受け止めて間違いない。

佐賀藩が長崎五島町の山本家(諫早藩士)屋敷を改造し「洋楽致遠館」を開講したのは元知元年(一八六四〜五)であった。その校長には安政六年(一八五九)に来日していたグイド・ヘルマン・フリドリン・フェルベック(日本ではフルベッキと表記、一八三〇〜九八)を迎え、教頭格に二郎と大隈重信(一八三八〜一九二二)が就任した。

二郎より大隈の方が一〇歳の年少であるが、両人は脱藩(一八六七)して勤王運動に励み、捕えられ佐賀に送還され謹慎処分を受ける。このとき二郎の人生を一変する転機と遭遇が訪れる。すなわち、副島利忠の養子となり副島種臣と改名したのである。藩は最新式兵器と装備を備えて戊辰戦争に参戦、種臣がそれ以降に挙げる手柄はいまさら説明を要すまい。

新政府のもと参与・制度取調局判事に就く副島は、福岡孝悌と「政体書」起草を仕上げ、明治二年には参議に、また四年には外務卿に就き国際外交の場で高い評価を確定する。以後は他の史料に拠っても用が済む話であろう。

次に大隈重信につき簡単に触れておく。知行三〇〇石を食み石火矢頭人(砲術長)の役職を持つ大隈信保家の長男に生まれた重信は七歳で弘道館へ入学、儒教を学ぶが受け容れ難く反発して藩校改革を訴える(一八五四)。翌年に藩校南北騒動を起こし退学処分になるも、しばらくして復学を許されるが戻らず、枝吉神陽から国学を学び蒙養舎蘭学寮に転じた(一八五六)。南側の弘道館と北側の蒙養舎蘭学寮が合併(一八六一)、新体制の弘道館が成立すると、蘭学の教授となり藩主の直正にオランダ憲法を進講、それまで枝吉二郎と体験したことが以後の大隈の人生を支えることになる。

大木喬任(一八三二〜九九)の祖は鍋島直茂(一五三八〜一六一八)に仕えた大木統光といわれ、直茂は肥前の小豪族の二男である。

龍造寺家兼(一四五四〜一五四六)嫡男の家純(一四七九〜一五四五)は子らに周家・純家・頼純がおり、娘は鍋島清房に嫁ぐほか、千葉胤連や馬場政員らに嫁いでいる。龍造寺周家の子が隆信(一五二九〜一五八四)。祖父家純と父周家が主君少弐への謀反嫌疑で馬場頼周(政員の父)に誅殺されると曽祖父家兼に伴われ蒲池鑑盛の筑後に脱出する。

肥前国人の龍造寺は本家(村中)の弱体化を支えた分家(水ヶ江)の家兼を以て中興の祖とし、主家少弐氏の筆頭家臣に昇り詰めていた。少弐と大内が競い合う中で、謀反嫌疑は戦国期における日常茶飯事ながら、家兼は老骨に鞭を打ち蒲池の援助で頼周を討ち果たし曾孫の隆信に遺言を残し没する。

この隆信が成長して大友義鎮や島津義久と並ぶ九州三強の一人となり、隆信の従兄弟で側近中の代表格として働くのが鍋島直茂である。すなわち、直茂は秀吉の朝鮮出兵で出陣。このとき朋党政治のもと政局混乱する李氏朝鮮の王族から亡命の子を委ねられる。この子に副島姓を授ける。後に前記の通り枝吉二郎が副島種臣を名乗るのだが、直茂から直正までの間にまだまだ記述を要する。

龍造寺政家の国政委嘱と秀吉の追認が重なり実権を握った直茂は関ヶ原の決戦に際し当初は西軍に属するが東軍に寝返り、結果的に肥前佐賀藩三五万七千石を安堵される。

直茂の子勝茂(一五八〇〜一六五七)を初代とする鍋島藩は一〇代直正までに相応の歴史を有して当たり前であるが、広く知られるのは竜造寺家の嫉妬が「化け猫」に移り鍋島家を騒がす作り話である。史観と無縁の作り話が何を語ろうと勝手だが、秀吉の九州征討後に福岡に入部するのは黒田如水の子長政(一五六八〜一六三三)であり、福岡藩史を透かして現代史を解く段階を経ないと、本題を剖判することはできない。