こんにちは。

令和史(れいわのふひと)です。

ツラン論考シリーズでは、

ワンワールド史の本拠、暦、国家の要点を抑えるため、

8回分を必要としましたが、

漸く今回から主題たるツランに筆を進めます。

とは言いましても、実は私自身、

ツランの何たるかを正しく認識しているわけではありません。

されど、

ツランが描いたロードマップこそが、

皇紀暦制定「前」の古を稽えるために、

欠かすことのできない燈となることは、

認識しています。

そこで、本シリーズを執筆することで、

あなたとともにツランの痕跡を追い、

ロードマップを仕上げていきたいのです。

コツコツと、着実に。

その先に「ツランの何たるか」を発見できるでしょう。

不定期更新となりますが、

引き続き、お付き合いくださいませ。

さて、6月23日のメルマガのことですが、

エマニュエル・トッド氏が最も驚いたと強調している

「ツラン民族分布地図」をご紹介しました。

こちらのメルマガです。

https://st-inst.co.jp/blog/fuuyuujougaku/20250623/

「ツラン民族分布地図」の発行者は「日本ツラン協会」。

「汎ツラン主義」という半ば空想の産物かもしれないと

エマニュエル・トッド氏がこぼしている地図です。

日本におけるツラン主義は,

日本が自発的に捜し求めて受容したものではなく,

ハンガリー人によってもたらされたとされます。

1905、1914、1921年と3度にわたり来日した

ツラン主義活動家バラ-トシ・バログ・ベネティック

(1870〜1945)。

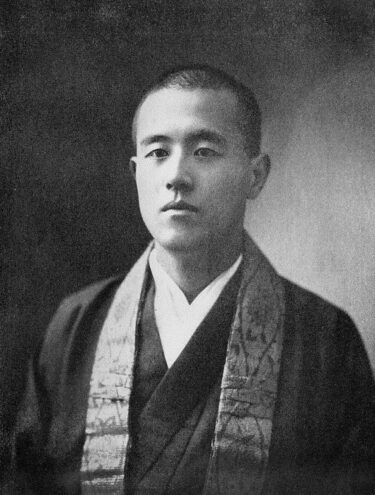

1914年、来日中のバラ-トシに通訳として同行した

今岡十一郎が日本におけるツラン主義運動の中心とされ、

「ツラン民族分布地図」著者の北川鹿蔵もまた、

ツラン主義運動の中心のひとりと目されています。

今岡はバラ-トシの招きでハンガリーに約10年滞在し、

1931年1月、

昭和天皇の名代として高松宮同姫殿下が御渡欧の際、

ハンガリーに御訪問された時には、

今岡は両殿下に御進講を申し上げたと回想しています。

その時の状況を含めて、

ツラン主義運動の概要をイメージして頂くために、

1937年3月発行

宮田光雄著『有色民族の復興と其経済的自決』

より引用します。

文字化けをふせぐため字体は現行に変換しますが、

表記揺れはママとします。

長文となりますが、お付き合いください。

(以下、引用)

——————————–

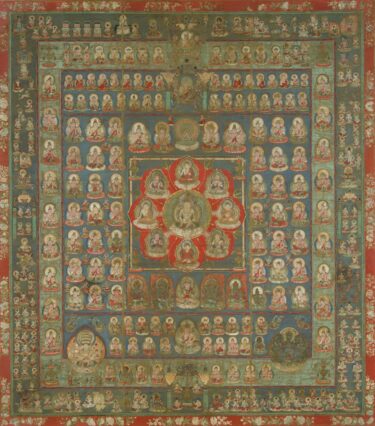

ツラン人種は之を

漢族、土耳古族、蒙古族、西藏族の四種に

区別すると云ふ分け方と、

又之を支那系と西比利亜系の二つに大別し、

支那系には

漢族、土耳古族、西藏族、印度支那族を含み、

西比利亜系には

日本、朝鮮、蒙古、韃靼、フィン、北方民族(アイヌ、ギリヤーク)等の

所属を含むと云ふ学説などがあるが、

その詳細にして的確なる区別は、

之を学者に任すとして、

茲にツラン人種と云ふのは、

大観してヨーロッパ及びアジアに居住する、

前記支那系の一部及シベリア系の黄色人種を指すのであって、

その総数は実に七億万人と言はれる。

ツラン人種にして欧羅巴に国するものは、

トルコ、フィンランド、エストニア、ハンガリー、

ブルガリヤ(ブルガリヤは南スラブ系と東洋系の混血多し)の諸国で、

此外にソ連の内の一共和国なる裏海の西のアゼルバイジャンと、

欧羅巴ロシヤの東部に在るソ連の一共和国ハシキルなど、

ツラン諸国の連盟が、大戦後の一九二二年四月頃に出来たと

伝へられたのである。

即パン・ツラニズムと云ふのは、

パン・イスラミズムと同じく、

有色民族の覚醒と結束の運動であって、

その究極するところは、白人の圧迫、支配、搾取を排して、

有色人の有色人国を作るべしと云ふ民族自決運動である。

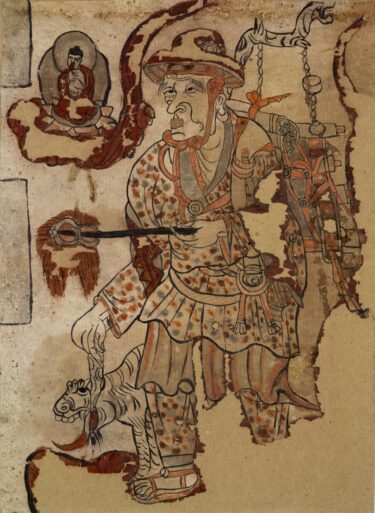

此運動の起源は韃靼人であって、

彼等は主として露西亜の南部地方裏海に注ぐ

ヴァルガ河の沿岸のカザン、アストラカン地方

及び其西のクリミヤ方面、

裏海と黒海の間のトランスコーカシヤ地方に

集団的に居住して居るのである。

韃靼人は元来ロシアの主人であったが、

遂にスラブ族に取って代られ、

四百年間その支配下に属し、

あらゆる圧迫と差別待遇を受けて、

議会が開けても其代表者を選出することすら制限せられ、

戦争にも何時も第一線の最危険地に立たせられると云ふ

風であった。

それでも表面は飽までロシヤに忠誠を装ふて居たが、

内実は決して否らず、

自ら固有の文化と宗教を堅持してスラブ人の内に融化せず、

アジア人たるの意識は極めて明瞭で、

帝政ロシヤの専制政治に対しては、

融和し難い反感を持って居た。

だから一九〇五年(日露戦争終了の年)

ロシヤに革命に等しき反乱や同盟罷工や暗殺騒ぎの

起こった時には、

彼等韃靼人の指導階級は、新聞雑誌に書籍に演説に、

到る處自由平等と自治解放の叫びを挙げたが、

爾来この気運は次第に全露国内の同種族に瀰漫し、

十年後の世界戦争の結果、

民族自決、人種平等の世論が喧しくなると、

彼等の指導者等は其以前より、

トルコの首府コンスタンチノープルに根拠を占め、

ヴォルガの韃靼人

ユスフ・ベー・アクチュラ・オグルを主唱者として、

同地にパン・ツラ二アン協会を設け、

盛に全アジア民族の大同団結を唱導し、

ツラン民族を糾合すれば知識才能体力経済力に於て

『決して欧羅巴人に劣らぬアジア文明を打建てることが出来る』

と呼號したのである。

(中略)

パン・ツラニズムは、

その中心機関としてツラン協会を設け、

その事務所を匈牙利の国会議事堂内に置き、

今日まで二十年の長きに亘って運動を続けている。

さうしてソ連の首都レニングラードの臨む

フィンランド湾を、南北から扼するエストニヤ及

フィンランドの、二つのツラン人種共和国が

大戦後独立するや、

この三国は文化的経済的に相提携することを約し、

フィンノ・ウグリアン協会なるものを作り、

その委員会の決議により『血族の日』なる祭日を制定し、

之を一九三〇年十月十八、十九の両日、

三国の学校及諸団体に於て挙行し、

同血民族に生を享けたるの喜悦と栄誉を祝福し、

彼らの祖先を率いて遥かにアジアから欧州に遠征し、

彼等が今日の国基を開いた、

紀元五世紀の英雄アッチラの偉業を追憶礼賛した。

さうしてその『民族の日』の祭は、

更に翌一九三一年の十月十七日之を挙行したが、

其年の六月には、フィンランド首都ヘルシンキに於て、

第四回のフィンノ・ウグリアン文化協会の総会が開催せられ、

三国の参加者は兄弟の如く親睦歓語したが、

この連盟の将来こそ大に見るべきものであらうと思ふ。

日本は右のフィンランド及エストニヤが独立国となるや、

真先に之を承認し、

両国共に修好条約国として使臣を交換して居る。

又匈牙利に於ては特に日本を憧憬し、

一九二四年六月、同国に於て日匈協会が設立され、

日匈両国の血族意識増進に資すると共に、

両国の経済関係を密接にし、相互の文学芸術を紹介研究し、

首府のブダペスト大学には日本語の講座を設け、

日本人を其教授に招聘するほどの熱心振である。

其他大戦直後の一九二一年には、

匈牙利ツラン協会の全権使節

バトラン・バログ・ベネティック氏が吾国に来朝して、

ツラン同盟の全アジア拡大の必要を力説したが

近くは昭和三年(一九二八年)には、

ブダペスト大学教授にして日本の名誉領事を担当する

ブレーレー博士が来朝し、日本朝野の人々が之を歓迎して、

ツラン同盟展開の気炎を掲げたのである。

更にその翌々年には、

匈牙利の前首相シモニイ・セマダム・シャンドル博士が、

日本と文化的経済的接近を図る為に来朝し、

我国にも之を機会に日匈の親善を図ることを目的として、

大道社や日匈協会が結成せられた。

昭和六年一月には、高松宮同姫殿下御渡欧の際、

同国を御訪問あらせられ、

一切の公式歓迎を御辞退あらせられたるを以て、

ブダペスト市は政府に代て熱誠なる歓迎を為し、

従来同国王に対してのみ為されたる、

連隊旗を地上に低く垂れる敬礼さへ為したのである。

斯くて同国民の日本に寄する親善と憧憬は非常なもので、

先年同国の国会に於て

『日本より皇族殿下を迎へて国王に推戴したい』

との建議案が提出可決せられた位である。

斯の如き熱烈なる血族親愛の情を有する匈牙利国民に対して、

日本の国民的感情も、亦頗深厚なるものあるは言ふまでもない。

将来よろしくパン・ツラニズム又はパン・イスラミズムに依て、

全世界の有色民族が東西相連携し、

経済的に又文化的に相互発展の途を講じて、

多年白人の為に圧倒せられたる吾等の横溢を擁護し、

平和裡に着々として

有色人種復興の大道を進まねばならぬのであって、

之を為すの第一歩は

有色民族国の経済的独立と自決に在り、

之に対する先進国たる吾日本の責務は、

容易ならぬものありと言はねばならぬ。

——————————–

(以上、引用)

一部省略したとはいえ、

ツラン論考シリーズを進めるうえで、

重要な内容を多分に含むことから、

引用が長文となってしまいました。

そのため、

引用内容に関する考察につきましては、

次回とします。

ただし、一点だけ。

ツランおよびスキタイについては、

血統的民族としてよりも「機構」として認識し、

考察を進めることになります。

「古代の大規模事業を支えたワンワールド職能機構」

それが、ツランです。

それでは、また。

令和史(れいわのふひと)

P.S .

ゆの里アクアフォトミクスラボで研究を行う

ツェンコヴァ・ルミアナ神戸大学特命教授は、

ブルガリア生まれ。

以前、直接お話しする機会に巡れましたが、

ブルガリアに古代トラキア人と日本人が

交流していた痕跡があることを、

ツェンコヴァ教授から聞かされたことには

驚かされました。

同血族や同人種と認識することは難しくとも、

義兄弟でありワンワールド機構であると認識すれば、

なんの矛盾もなくツランの痕跡を追い、

ロードマップを仕上げていけるものと確信します。