こんにちは。

戦略思想研究所 中森です。

【ツラン論考2】では、

「ツランのロードマップを描くためには、

オリエント史と古代エジプト史をも包含する

中央アジアの変遷こそが重大です」

と強調し、

一部の歴史事象と古代中央アジアの変遷との因縁について

言及したところです。

加えて、

ワンワールド・キャビネットの構成員たる山の長者「マギ」

に関する詳細な情報については風猷縄学で展開しているとも

お伝えしました。

そこで、今回は「オスマントルコの正体」と題し、

直近の風猷縄学で展開している情報の考察を行うことで、

【ツラン論考3】とします。

早速ですが、

「オスマントルコの正体」とは何か?

それは「金一族六流のうち二流」とお伺いしています。

その言葉を聞いた時、

金一族は羅津を本拠にしていることをはじめ、

安東金氏、金海金氏、延安金氏、愛新覚羅氏などなど、

稚拙ながらも思い当たる節はあったものの、

安易に答えを聞き出そうものなら稽古になりません。

風猷縄学の稽古仲間であれば、

近い将来その答えを知ることになろうかと思いますが、

自ら調べることが基本中の基本です。

そういうことですので、

日中民族科学研究所が編集する『中国姓氏事典』を

紐解いてみることにしました。

下記に「金氏」の項目を引用しますが、

文字化けしてしまうフォントについては、

(かな)を添えることでお許しください。

(以下、引用)

——————————–

【金】キン chin

上古五帝の一人少昊(金天氏)の子孫がこの姓を伝えた。

また一説には漢代休屠王(匈奴)の子日磾(じつてい)が

武帝(B.C.一四〇)に仕えた時、

武帝は休屠王を金人の祭天主となし、金氏を賜った。

さらにまた劉氏の一部のものが金氏に改めこの姓を名乗った。

すなわち元の金履祥(大儒者)の祖先は劉氏であったという。

——————————–

(以上、引用)

上記引用の理解を進めるためには、

「上古五帝の少昊(金天氏)」と

「漢代休屠王(匈奴)の子日磾(じつてい)」を

さらに調べることになります。

そこで、

滝本弘之が編集する『中国歴史人物大図典〈神話・伝説編〉』を

紐解いてみることにしました。

下記に「少昊」の項目を引用します。

(以下、引用)

——————————–

【少昊】(金天)

古代、伝説の帝王。

黄帝とそのきさきの嫘祖(るいそ)の間に生まれた。

金徳の王で、金天、また青陽氏ともいう。

曲阜に都して在位八十四年であった。

死して雲陽に葬られた。

——————————–

(以上、引用)

引き続き、同著から、

「黄帝」と「嫘祖(るいそ)」の項目を引用します。

(以下、引用)

——————————–

【黄帝】

古代、伝説上の帝王。軒轅氏。三皇五帝の一。

蚩尤を倒して天下を統一、度量衡を統一し、

音楽や宮室・器用・衣服・幣制を確立したという。

軒轅(現・河南省新鄭県)の丘に住んだ。

のち、五行説で土・中央を支配する神とされた。

【嫘祖(るいそ)】

黄帝の正妃。西陵氏のむすめという。

初めて養蚕を行った。

養蚕の神として知られる。累祖とも書く。

——————————–

(以上、引用)

〈神話・伝説編〉における登場人物ではありますが、

古代史の中において、優れた職能集団を構成し、

その技能性を要請した時代のニーズに応じた事で

世界各地に分布した民族、

即ち「ツラン」との関連性を見出すことができます。

落合先生が三皇五帝とウバイドの関連性を洞察したことも、

記憶に新しいところです。

さらには、

「養蚕の神」という言葉からシルクロードも連想されます。

「漢代休屠王(匈奴)の子日磾(じつてい)」については、

『中国歴史人物大図典〈歴史・文学編〉』から、

「金日磾」の項目を引用します。

(以下、引用)

——————————–

【金日磾(じつてい)】

(前一三四〜前八六)前漢の大臣。

字は翁叔、もと匈奴の休屠王の太子で武帝のとき、

昆邪王が漢に帰順すると、

馬監に任じ、侍中となった。

厳粛な風貌で武帝に数十年仕え、

間違いがなかった。

昭帝が即位すると、

謀反の平定に功績があり秺侯(とこう)に封ぜられた。

——————————–

(以上、引用)

金日磾(じつてい)は歴史上実在の人物ですので、

氏姓鑑識に取り掛かることになります。

新羅の金氏王統の始祖とされる金閼智は、

金日磾(じつてい)の子孫とされます。

金閼智の系譜は、

勢漢→阿道→首留→郁甫→仇道と続き、

新羅の第13代の王として味鄒王(味照王)が

新羅金王統をはじめることになります。

第29代の武烈王が、

金海金氏の金庾信(ゆしん)の妹文明夫人と婚姻、

義兄弟となることに着目し、

金庾信(ゆしん)の系譜を見ていきます。

金庾信(ゆしん)が登場する金官伽耶系図に目を通せば、

なんと始祖は「少昊」とされています。

金海金氏の祖としては初代首露王、

→2 居登王→3 麻品王→4 居叱弥王→5 伊尸品王→

6 坐知王→7 吹希王→8 銍知王(ちつちおう)

→9 鉗知王まで至ると、

第10代仇衡王が金官伽耶最後の王となります。

仇衡王の子孫に金武力→金舒玄→金庾信(ゆしん)と続き、

金庾信(ゆしん)の妹文明夫人が新羅第29代武烈王と婚姻、

その子が新羅第30代文武王となります。

第29第武烈王は金日磾(じつてい)の子孫であり、

第30代文武王は金庾信(ゆしん)の甥ですから、

新羅王統を金一族化したことになります。

一方、金日磾(じつてい)は匈奴の出自であり、

落合史観では新羅のルーツはフン族にあると

洞察されています。

匈奴やフン族の民族的出自についての確立した説は

ないとされていますが、

現代のテュルク族は匈奴やフン族が自分たちの先祖

だと考えているようです。

東大寺教学部が編集する『シルクロード往来人物辞典』では、

インド・中央アジア等西方より中国へ渡来した人物として、

金日磾(じつてい)が一番初めに紹介されていることは

刮目すべきでしょう。

ここで冒頭の考察主題に戻ります。

「オスマントルコの正体」とは何か?

それは「金一族六流のうち二流」とだけ

お伺いしていていますが、

これだけの考察では具体的な二流を

特定することはできません。

ただし、

朝鮮半島からアナトリア半島の歴史に至るまで、

中央アジアの変遷が密接に関連していることを、

見透かすことができるのではないでしょうか。

「現行金王朝」もまた然りです。

これこそが、

古代民族ツランが描いたロードマップを追うことであり、

そのロードマップは、時代のニーズに応じて建国事業に

携わってきたツランの足跡でもあるのです。

今回はここまでとして、

随時、続編をお届けします。

それでは、また。

戦略思想研究所 中森護

P.S .

『中国歴史人物大図典〈神話・伝説編〉』にて、

もう一人金一族と思われる人物が紹介されていたので、

下記に引用します。

(以下、引用)

——————————–

【金甲】

漢時代の潞城(ろじょう)の人。

余りに聡明過ぎて世に不満を持っており、

狂人を装った。

ある日偉人に遭遇して太陽煉形術を学んだ。

単位を着て雪の中に臥して、

災祥寿夭を予知できた。

亡くなって百余日、忽ち雷がなり、

墓に亀裂を生じた。

棺の中には衣だけが残っていたという。

——————————–

(以上、引用)

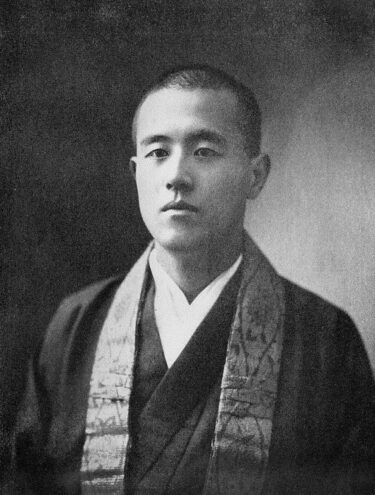

山の長者「マギ」の存在を垣間見るとともに、

菅原道真や南方熊楠の逸話を連想してしまうのは、

私だけではないでしょう。