こんにちは。

令和史(れいわのふひと)です。

本日、

日米首脳会談が開催されたということで、

この機会に、

首脳会談の度に私が気になっていることを

共有したいと思います。

それはシェルパ会議のことです。

シェルパとはご存知のとおり、

主要国首脳会議(通称サミット)における

首脳の側近を表す用語とされます。

G7やG20のみならず、

各種首脳会談の事前にシェルパ会議が開催されます。

なにも国際政治の舞台のみならず、

どのような組織においても、

組織のトップ同士が対面する前には必ず

シェルパ会議のような調整があります。

組織のトップ同士が対面して、

一から会談が始まることは滅多にありません。

ただし、

シェルパや調整役がトップの梯子を外すことは

ままあるようです。

一方、シェルパの元来の意味は、

何千年にもわたってヒマラヤに暮らしてきた民族

シェルパ族を指します。

1900年代の初め、

西洋人が世界の最高峰への登頂を目指して

訪れるようになると、シェルパ族の人々は、

サポート役として随行する仕事を請け負い、

巨額の金が動く登山ビジネスの屋台骨を担う

ようになります。

そういった経緯で、

主要国首脳会議(通称サミット)の随行員を

シェルパと呼称するようになったとのこと。

さて、シェルパ会議を気にしている理由は、

ただの蘊蓄を披露するためではありません。

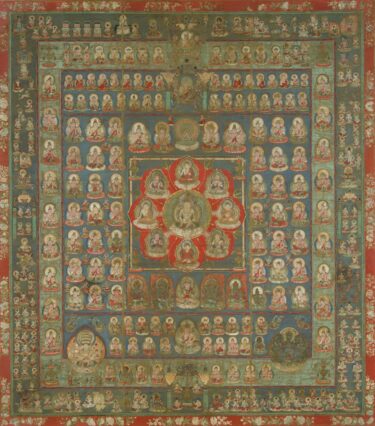

シェルパ会議の「型と振る舞い」は、

「公」即ち「國體」のシャーマン会議に

示されているのではないかという着想を

共有するためです。

国際政治が「シェルパ」という用語を選んだ背景には、

山岳地帯を本拠とする修験に対する意識があるのでは

ないかと思うのです。

頂上(サミット)を目指す随行員だからという理由でも

十分かもしれませんが、シャーマン会議の存在を知った

からには、裏があるのではないかと勘繰ってしまうもの。

「いやいや、他意はありません」となる前に、

私のやわらかい着想はこのくらいにして、

舞台をヒマラヤからヒンドゥークシュに移します。

ヒンドゥークシュの長老マギのワンワールド経略を

透さんとすることこそが【ツラン論考】シリーズの

目的です。

はるか古代から続くであろう経略の中でも、

【ツラン論考】シリーズでは皇紀暦に焦点を当てます。

それは、

「天皇家を護る」経略であると仮置きしますが、

「私(ワタクシ)」は天皇家に護られこそすれ、

天皇家を護るなんて考えることさえ畏れ多いため、

あくまでヒンドゥークシュの長老マギが主体となります。

さらには、

ヒンドゥークシュの長老マギの「天皇家を護る」経略は、

アフガニスタンを知らずして透かすこと能わず。

特に「アレクサンドロス大王の東征」が重要です。

それは欠史八代の御代、

紀元前334年東征開始、同324年帰還。

東征開始から数年でアケメネス朝を征服した

アレクサンドロス大王は、

同329〜326年の間、

バクトリアとソグディアナに兵を進めます。

その間、バクトリアのロクサナと結婚し、

多くの新しい居住地を築きます。

オクサス川のアレクサンドリア、

コーカサスのアレクサンドリア、

マルギアナのアレクサンドリア、

アレクサンドリア・エスハテ、

などです。

すべてバクトリア・マルギアナ複合、

即ちツランの故地と重なります。

さらに、東征中、

アレクサンドロス大王はスキタイとの交渉、

遠征軍はスキタイとの戦闘も経験しています。

バクトリアとソグディアナを後にし、

インドへ向かってからも、

各地にアレクサンドリアを建設します。

ちなみに、

現存するエジプトのアレクサンドリアは、

これらの第一号とされます。

東征の途上、

ヒンドゥークシュの長老マギに諭された

アレクサンドロス大王は帰還を決意。

帰還後はバビロン、

32歳の若さで最期を迎えたとされます。

側近護衛官の一人プトレマイオス1世は、

自分自身でアレクサンドロス大王の遺体を

バビロンからエジプトのアレクサンドリア

に運び、ある場所に埋葬したと主張するも、

墓は未だに見つかっていません。

アレクサンドロス大王亡き後、

ヘレニズム化した中央アジアおよびオリエントには、

アレクサンドロス大王の後継者の一人、

セレウコス1世ニカトルがセレウコス朝を建設。

スキタイもセレウコス朝建設に協力したとされます。

セレウコス朝時代は、

ギリシャ人がツランおよびスキタイと混交し、

技術を学ぶには十分過ぎる時間です。

ギリシャ文化を取り入れたローマにもまた、

ツランおよびスキタイの技術および人材が、

流入する時期であったことと思われます。

一方、地中海。

皇紀暦以前、アッシリアの支配下にあったフェニキアは、

アレクサンドロス大王の東征によってヘレニズム化し、

紀元前4世紀にはフェニキアに代わりカルタゴが台頭。

古代世界の富をほとんど独占し、集中し、

地中海文化圏を主宰する海の女王として君臨していました。

そのため、

地中海におけるローマの軍事的発展は望めず、

目と鼻の先で起こっているシチリア島問題の

解決に苦慮していました。

ところが、アレクサンドロス大王亡き後、

海軍力においてローマがカルタゴを出し抜く

ことになるのです。

そのきっかけが、

紀元前264〜同241年の第一次ポエニ戦争。

物量、技術力、海軍兵力において圧倒的に劣るローマが、

対カルタゴの海戦で勝利し、シチリア島を属州とします。

カルタゴ軍艦を模した造船計画に集中し、

接舷戦闘方式を採用、多数の水兵に猛訓練を

施したことに勝因があるとされますが、

ツランおよびスキタイの補助線が必要です。

ツランとスキタイの「時と場」が、

中央アジアから地中海に移ったのです。

特に傭兵たるスキタイには報酬が必要。

黄金と罌粟の移動もあったものと思われます。

ポエニ戦争全体の経過と結果は、

兵力に圧倒的な差があったとしても戦に挑み、

勝利することができるケースの実在を意味し、

戦後の俗人が日米開戦の評価を行う愚かさも

意味します。

ただし、

ポエニ戦争は地中海の覇権を塗り替えた戦であるがゆえに、

それ相応の「根拠」を洞察する必要があります。

みだりに戦を挑んで数撃ちゃ当たるの世界ではないはず。

それ相応の根拠とは、

ヒンドゥークシュの長老マギのワンワールド経略。

「天皇家を護る」ためであると考えるのです。

ポエニ戦争は休戦期間を含めて

約180年間におよぶ長期戦ですが、

大勢が決するハンニバル敗退は紀元前201年、

中央アジアの東側では、

秦朝が中国初の統一王朝を建てる時代です。

欠史八代の御代、

建国中の日本列島に二人目のハツクニシラス

崇神天皇を奉迎するまでの間、

北緯30度から50度、

中央アジアを中心とした東西に激しく走る雷光から

いかにして日本列島を護るべきか。

重大課題として、

ヒンドゥークシュの長老マギの念頭にあったのでは

と推察するものです。

とりわけ、当時の地中海の覇者カルタゴは、

拝金主義と物質至上主義の様相を呈しており、

信仰を持たない烏合の衆であったため、

神話を持ち、

ギリシャ文化の影響を受けたローマによって、

覇権を塗り替える必要があったと推察します。

問題はいかにして、

ローマがカルタゴを制圧するか。

そこで、

カルタゴの将軍「バルカ」親子が

大役を果たしたのでしょう。

ポエニ戦争の大勢を決する主体となった

ハンニバルの姓は「バルカ」。

バルカとはヘブライ語の「バラク」と同じで

雷光を意味します。

ヒスパニアを制圧した父ハミルカル同様、

まさにスサノオの如き大胆さを見せるも、

戦略は緻密にして、戦術は神出鬼没。

イタリア半島にてローマ軍を翻弄し、追い詰め、

ローマを目前にして「ハンニバルは城外にあり」

と宣言するも、ローマ攻略を逸したことは、

世界史上最大の分岐点のひとつとされます。

敗軍の将となったハンニバルはカルタゴに帰国し、

祖国復興に尽くすも、国を追われ、放浪の旅へ。

最期はプロポンチス河畔リビッサの地であったとされます。

マルマラ海沿いのビテュニア(現在のトルコ北西部)の町。

黒海沿岸即ちスキタイの故地です。

ローマの追跡から逃れるため、

紀元前183年頃にこの地で毒をあおって

自らの命を絶ったとされています。

墓はありやなしや、、、

現在は付近に記念碑があります。

地中海の女王として君臨したカルタゴは、

紀元前146年、ついに地上から姿を消し、

フェニキアはヴェネツィアに姿を変えます。

「ポエニ」とは「フェニキア」を指すのです。

以後、

ローマが地中海世界の全域を支配、

世界帝国となっていきます。

このように、

「時と場」のバトンタッチに着目していくと、

風猷縄学の「最重要課題」解決に繋がります。

その第一義は、

あなたが「時と場」をどれほど認識しているのか、

という問いに応答することから始まります。

今回は、

アレクサンドロス大王とハンニバルという

二人の偉人を取り上げることになりましたが、

その英雄譚そのものは決して歴史ではなく、

歴史を題材にした娯楽にしか過ぎません。

したがって、

「時と場」を正しく認識し、

「時と場」の連続性を捉え、

自分自身の言葉で語ることができて初めて、

歴史学習の真価を発揮すると確信します。

その先に、

壮大なワンワールド史が描かれることはもちろん、

もっとも身近な家族の歴史、

その連続性を語れるようになることを目指します。

そもそも、

順番としては家族の歴史が先にあるべき。

それが風猷縄学稽古です。

それでは、また。

令和史(れいわのふひと)

P.S.1

本日配信した最新コンテンツは、

風猷縄学〈伝授編〉第六編。

構成は次のとおり。

第30回『ヒンドゥークシュがすべて』

第31回『米ソインチキ体制を見破った山口二矢』

第32回『アーリア人の正体』

第33回『新型コロナパンデミックの目的』

第34回『天皇家の起源』

第35回『國體奉公衆と修験』

第36回『スキタイとクリミア半島』

第37回『天皇家とシャーマンの役割』

第38回『ナポレオンは手打ち人』

すべて令和4年5月16日の収録です。

どれもが衝撃的な内容ばかりですが、

第34回『天皇家の起源』については、

意を決して修験子に問いただしました。

ぜひこちらからご視聴くださいませ。

https://www.st-inst.co.jp/fuuyuujougaku/part_6.html

P.S.2

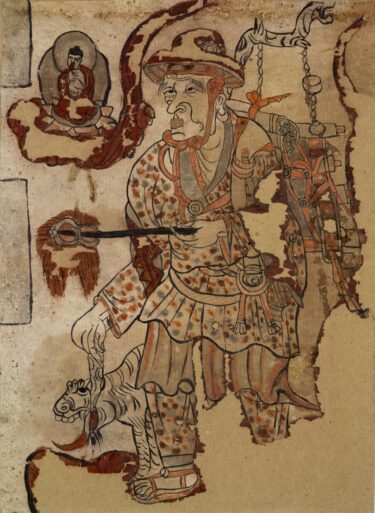

【ツラン論考】シリーズは、

弊社noteアカウントにも転載しています。

パブリックドメインの画像を挿入することで、

専門的な内容もイメージしやすくなっています。

ぜひこちらから、

弊社noteアカウントをフォローして頂けますと幸いです。

https://note.com/st_inst