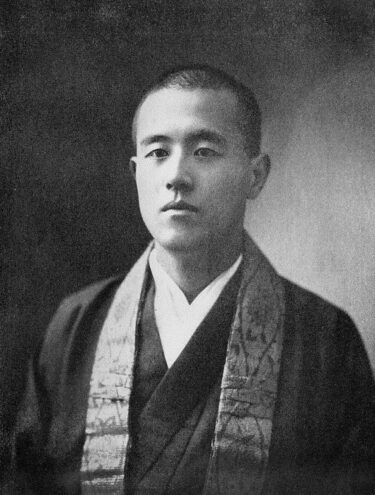

こんにちは。

令和史(れいわのふひと)です。

今後の【ツラン論考】シリーズでは、

風猷縄学<伝授編>最新コンテンツの内容と絡めて、

隠れたるツランとスキタイの姿の投影を試みます。

【ツラン論考】シリーズが提供する価値は、

古代民族ツランおよびスキタイのロードマップを追い、

天皇史と邂逅することで、

壮大なワンワールド史を心身に帯びることにあります。

先史時代から叙述することが歴史の正道かとは思いますが、

より効果的に【ツラン論考】シリーズの価値を提供するため、

「時と場」の時系列が前後しますことをご了承ください。

それでは、本題に移ります。

風猷縄学<伝授編>第三編の主題は、

米ソ「インチキ」体制、即ち冷戦。

次回の記事に予定している南島経略を見据えて、

今回はアメリカにだけ焦点を当てたいと思います。

風猷縄学<伝授編>第三編は、

2022年4月11日に収録した音声です。

その中で、私が最も感動と気づきを得た内容は、

「アメリカは数千年の世界の歴史を吸収している」

というもの。

おそらく比喩的表現であろうと認識していますが、

具体的かつ直接的には、

イギリスとフランスの歴史を吸収しているといえます。

日本人の中には、

アメリカなんて250年ほどの歴史の浅い国だと

内心卑下している方もいらっしゃるかと思います。

何を隠そう、

3年前の私もそう思っていました。

ただし、世界に覇を唱える大国となるためには、

相当する歴史を吸収していると考えるべきである

という指摘には、まさに目から鱗が落ちる思い。

早速、アメリカ独立戦争を検索すれば、

少なくとも英仏百年戦争まで遡る必要性を見出します。

ここから長くなりますが、

3分ほどお付き合いください。

英仏百年戦争の「時」は、

後醍醐天皇の御代から、

後花園天皇の御代。

西暦にして1337年~1453年、

第二のペスト大流行から

コンスタンティノープル陥落まで。

落合史観では大塔政略の時代です。

その概要は、中世紀封建制を否定し、

近代的国家統一を実現すべき基礎工作をなせる一面、

長期消耗戦でありながら、また他面、

長期建設戦であったとされます。

【ツラン論考】シリーズでは、

戦史の詳細に触れることはありませんが、

戦争勃発の兆候、発端、幕引き。

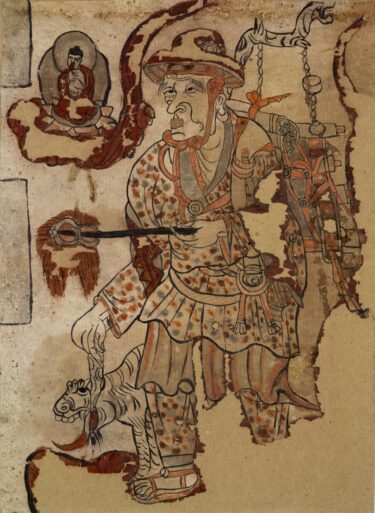

その間にスキタイの姿を垣間見る事象には、

触れていきたいと思います。

はじめに兆候、14世紀初頭。

フランスの国力がイギリスを凌駕する時代。

東方貿易によって巨大なる富を蓄積するフランドル地方。

大塔政略のネットワーク下にもある地域です。

イギリスは対岸よりフランドルに侵略せんとし、

フランドルの封建的圧制に反対する市民階級を

背後より支持していました。

市民の反抗をそそのかし、

社会的不安、動揺を煽っていったのです。

抑もフランドルの経済的発展は、

サラセン文化圏による東方アジアとの交易の結実。

ここでは詳述しませんが、

欧州文化圏はアラブ・中央アジア・東洋文化圏に比べ、

甚だ低い水準にあり、

サラセン進入による先進技術の流入、

および十字軍派遣による現地略奪によって、

欧州文化圏の水準が劇的に向上した事実は、

周知のことと思います。

思うに、

世界三大発明は中国起源とされていますが、

【ツラン論考4】で引用した

東大寺教学部編『シルクロード往来人物辞典』

が指摘するとおり、

「中央アジアやインドでは、

中国文明の余滴すら受け止めた証拠はない

といってよい」

ということになれば、

世界三大発明は中央アジア起源であり、

中国が我が発明として記録に残したと

考える方が筋が通ります。

それは、欧州文化圏が最も先進的で、

アジア文化圏は未開であったと教える

現行義務教育も同じでしょう。

鎌倉武士道を蒙古が西洋に移入したことで、

西洋騎士道が確立されたという説もありますが、

羅津スキタイ傭兵の型と振る舞いが範となった

と見れば、筋が通りそうです。

何はともあれ、

フランドルの大商人アルテフェルデが、

イギリス王の協力者であることが発覚。

フランス王とフランドル伯は、

アルテフェルデを弾圧します。

アルテフェルデが屈したことから、

イギリス王とフランス王の間で、

フランドルを戦地とせず、

商業上の交通を妨害することないよう

条約を締結することになります。

一方、

イギリス王が領有していたアキテーヌ地方の沿岸に

フランス王が艦隊を送り、イギリス本国にも脅威を

与え始めたことで、イギリス王がフランドルに進撃。

これが発端となり、

1338年7月16日、百年戦争が勃発します。

通説は、

イギリス王がフランス王位継承問題に介入せんと

したことが発端としていますが、

兆候から発端の経緯を辿れば、

イギリス王がフランス王を誘ったと見るべきでしょう。

いわゆるマッチポンプと似て非なる行為であり、

隠れたるスキタイの姿を垣間見ることができます。

一方、マッチポンプとは俗世の行為であるため、

スキタイの兵法には似つかわしくありません。

本来であれば、「先の先」ならぬ「先々の先」、

即ち「よみによる勝利」を確実とするものであり、

気配を断つことができるスキタイならではの技術

であろうと考えます。

知らぬうちに一定のレールの上を歩かされていたとか、

自分の意思で行った選択が後々考えると疑わしいとか、

そういった類の事象にもスキタイの姿が垣間見えます。

今回の場合は、

イギリス側にスキタイが潜入していたからこそ、

フランスを誘い出すことができたと考えます。

そもそも誰に誘われたか分からないのですから、

通説が主流となることはやむを得ないでしょう。

以後の経緯は関連書籍等に譲りつつ、

両国の戦闘員の特徴に触れておきたいと思います。

116年にも及ぶ戦争を正規軍だけで

戦い続けることは困難。

傭兵、協力者等、その内訳は、

北方の海の英雄ノルマン人、

イギリスの海賊団、

フランドルの航海貿易業者、

イタリア地方の地中海水夫、

東方アラビア人の航海長、

ハンザ同盟に活躍せるドイツ人、

そして、

世界の海洋に最も勇敢に進出せる

スペイン人、ポルトガル人、、、

といった複雑な構成であったとされます。

ここにも、

「ワンワールド傭兵派遣機構」たるスキタイ

の姿を垣間見ることができます。

ガーター勲章が制定されたのも百年戦争の初期。

胸にかける勲章にあらずして、

長靴下の上に結びつける青い紐。

「これを悪しく思はんものに禍あれ!」

と記されたあったとされます。

当時はサラセン文化がイベリアやイタリアを風靡し、

トルコがコンスタンティノープルを陥落する時代。

スペインとポルトガルが

大航海時代揺籃期の覇者たりえたことは、

レコンキスタの変遷を見れば、

アラブの最新の海運技術を積極的に活用できたことが

要因であろうと考えます。

ヴェエネチアやジェノヴァの金融業もまた、

アラブ世界との金融ネットワークあっての

発展と暗躍であろうと推察します。

さらには、百年戦争勃発時、

フランドルのイギリス国債に対する債権者、

即ちフランドルの資本家の大部分は、

スペインから来たユダヤ人であり、

当時、欧州の金融資本を独占していたとされます。

イギリス社会においては兵士でありながら、

商業的に活躍する者が極めて多く、

中世紀を通じ上流階級は商業に従事し、

商人の社会的地位は他国に対し高度であったとされます。

これが後年、

近代資本主義による世界制覇の重要な原因とされます。

そうなれば、

東インド会社やジャーディン・マセソン商会はもちろん、

ゴールドマンサックスやバークレイズといった証券マンも

背広を来た軍人と思えば、いろいろと筋が通ると思います。

第二次大戦の前後で、

植民地経営の「外見」を変えただけにすぎないのですから。

もちろん、海兵隊やCIAは私服を着てうろうろしています。

グローバル企業に潜入していることも容易に想像できます。

話を戻しますと、百年戦争当時、

イギリス海軍の主力は海賊であり、

イギリス王は巧みに海賊を利用し、

制御することによって、世界の富を奪取し、

その国防を強化したとされます。

しかも、海軍のみならず陸軍までも匪賊、山賊であり、

これを自由隊と呼び、フランスの国内に進入、略奪の

限りを尽くしたとされます。

イギリス王は自由隊の強奪を奨励し、勲功を与え、

これらの海賊、山賊の首魁が後日のイギリス貴族

の起源を成していったとされます。

気づけば、

イギリスを卑下するような内容になっていますが、

決してそんな意図はありません。

次回の【ツラン論考13】の伏線として必要であるため、

敢えて叙述しています。

長文となってしまいましたので、

そろそろ筆をおこうかと思いましたが、

百年戦争の幕引きに触れていませんでした。

言わずと知れた、

ジャンヌ・ダルクの登場です。

その詳細は他に譲りますが、

ジャンヌ・ダルクを歴史人として世に出した経緯に、

隠れたるスキタイの姿を垣間見ることができます。

もっとも、

ジャンヌの氏姓鑑識が別途必要となりますが、

わずか1年で大陸のイギリス軍を蹴散らし、

シャルル7世の戴冠を実現、祖国防衛を果たし、

わずか19歳にして歴史から存在を消す偉業は、

「ワンワールド傭兵派遣機構」たるスキタイなくして、

成しえないと考えるからです。

「ジャンヌは異教徒的妖女なり」との流言は、

イギリスのフランスに対する調略であり、

いわゆるマッチポンプと呼ばれる行為ですが、

結果的にジャンヌの死があったからこそ、

シャルル7世は王位の正当性を維持したまま継承し、

1453年の決着につながったといえます。

やはり「先々の先」があったと思うのです。

翌年、アメリゴ・ヴェスプッチが生まれ、

大航海時代に発見された新大陸は、

1507年、アメリカと命名されます。

その後、

200年以上に渡る植民地時代を経て、

アメリカ合衆国としてイギリスから独立

を果たすことになるのは1776年。

1783年のラキ火山噴火は、

大量の火山ガスがヨーロッパ全体に広がり

異常気象をもたらしたことで、

世界的な食糧危機の一因となりました。

後桃園天皇の御代から

光格王朝へと移行する時代。

即ち王室連合再編の時代です。

フランス革命とナポレオン戦争を経て、

アメリカがフランスからルイジアナを

買収するのは1803年。

ナポレオンは第三次サンイルデフォンソ条約に基づき

スペイン領だったルイジアナをフランスに取り戻します。

間髪開けず、

イスパノアメリカ独立戦争が勃発、、、

キリがないので、

修験子の言葉に戻ります。

「アメリカは数千年の世界の歴史を吸収している」

それは、

数千年前から続く中央アジアやオリエントの文明を

飲み込んだイギリスとフランスが切磋琢磨することで、

近代資本主義的経済体制と中央集権的国家体制との

基礎地盤を確立し、それをアメリカが吸収したのだ

と理解することができそうです。

その肝はあくまで「背負っている」のではなく、

「吸収した」という表現にあると思います。

そうなれば、

アメリカ合衆国にはイギリス的側面、そして、

フランス的側面の二つの顔がありそうですが、

ワシントンの告別演説、

それを追認するモンロー主義は、

アメリカの第三の顔ともいえそうです。

もっとも、

スコットランド、スウェーデン、スペインおよびオランダ

といった英仏以外の欧州諸国、

そしてアフリカまでも吸収していることから、

より複雑な様相を呈しているのでしょう。

それでは、また。

令和史(れいわのふひと)

P.S.

本日、風猷縄学<伝授編>第三編を配信開始しました。

ぜひこちらからご視聴くださいませ。

https://www.st-inst.co.jp/fuuyuujougaku/part_3.html

巷の陰謀論の暗雲で思考が覆われていると

修験子の言葉を理解できなくなりますので、

一度、振り払ってからお聞きすすることを

強くお勧めします。