こんにちは。

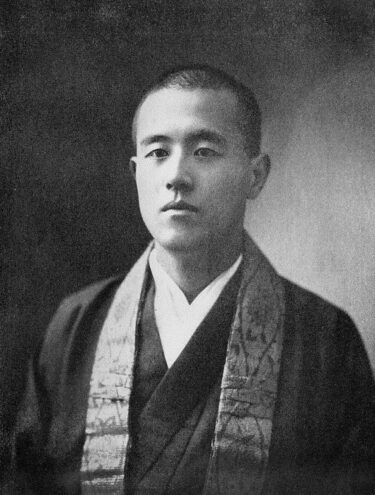

戦略思想研究所 中森です。

本日、

風猷縄学<伝授編>第一編

を配信開始しました。

視聴方法をご案内する前に、

風猷縄学の重要課題のひとつ

「有職故実」に触れましょう。

この時代、

とりあえずAIに聞いてみることも

決して悪手ではありませんが、

私は手に入る限りの原典にあたる

「習慣」づけをしています。

それでは、

大正6年発行

大正15年訂六版発行

関根正直補・加藤貞二郎著

『増訂 有職故実辞典』

緒言より引用します。

原文に句読点がないため、

任意に改行しておりますことを

ご了承ください。

(以下、引用です)

——————————–

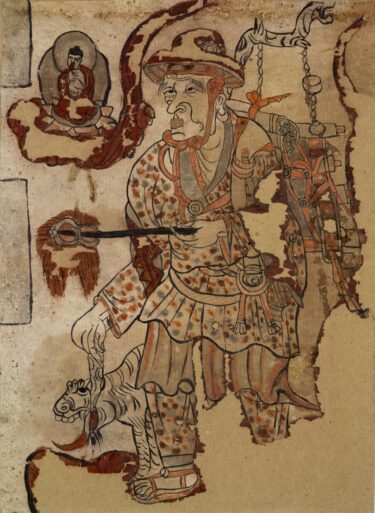

朝廷武家の

公事儀式官制服飾調度等の古例を繹ぬるを

近古以来有職故実の學と称す

其の中公家武家の二派に分かれて

武家故実の方には甲冑兵器の事どもをも穿鑿せり

近年斯學衰へて殆ど之を學修する者なけれど

國史國文の古典を研究する者一わたり

其の事物のあるやうを心得ずしてはあるべからず

最近に御即位大嘗祭また立太子の大禮典を

行はせられしに鑒みて

特に此の方面の事どもの等

閑にすべからざるを覺えるべし

著者夙に思ふ旨あり

多年其の筋の語を輯録し

學者の便に供せむとして

今や世に公にする事せり

然れども猶遺漏多く釋義の到らざるも少なからじ

大方の是正を竢つて補訂を他日に期せむとす

——————————–

(以上、引用です)

ここでは、

朝廷武家の有職故実の古例を繹ぬること、

即ち、なぜそのような作法や儀礼が継承

されているのか、そのいわれを研究する

學があったことを認識すべきでしょう。

その一方、

「斯學衰へて殆ど之を學修する者なけれど」

となってしまったことは、

維新後、公家武家制度が廃止となったことから、

致し方ない状況であるとは思います。

ただし、そういった状況の中でも、

9月6日に執り行われた悠仁さまの成年式は、

奈良時代から1300年続く有職故実を基に

執り行われたということになります。

もっとも、天皇家の有職故実は公家武家とは異なり、

「閑にすべからざる」即ち衰えることはないでしょう。

万世一系、天皇家の有職故実は別格としても、

小笠原流礼法もまた連綿と継承されています。

有職故実が風猷縄学の重要課題である所以は、

この「継承」にあるのです。

「継承する」とは「周期性を保つ」ということ。

「周期性を保つ」とは「公」の理想に近づくこと。

それを最も身近な家庭で実現することこそが、

風猷縄学の重要課題であるということです。

もちろん、

公家武家の家筋であるという家庭は少ないでしょうから、

公家武家に準じた作法の継承になるでしょう。

家庭における有職故実に準じた作法の継承とは、

どういったものになるのか。

家庭の次に身近な組織環境を例に考えてみましょう。

伝統校の部活や学生寮、創業数十年以上の会社など、

独特な作法や儀式を継承している組織です。

なぜそれをやるのか考える時間も与えられず、

理不尽にも徹底的に叩き込まれる礼儀作法。

きっとあなたにも身に覚えがあるのではないでしょうか。

例えば、

私が所属していた海上自衛隊。

その特徴を四字熟語で表せば、

「伝統墨守、唯我独尊」。

大日本帝国海軍創設以来、

試行錯誤や取捨選択を重ねて培われた

作法や風習を継承してきたことから、

そう表現されているようです。

旧軍における士官という呼称は、

海自では継承されていますが、

戦後創設された空自はもちろん、

陸自では幹部の呼称で統一されています。

江田島では、

総員起こし後の体操から消灯前の五省誦習まで、

士官としての心構えを徹底的に叩き込まれます。

なぜそうなのかは諸説ありますが、

「海は隔てるものではなく、つなぐもの」

であるがゆえに、

外交的側面、ワンワールドとしての側面から、

変わらず士官でなければならないのでしょう。

ただ、海自のみならずどういった学校や会社でも、

理不尽にも徹底的に叩き込まれる礼儀作法の根拠、

その多くは諸説ありに留まるのではないでしょうか。

毎朝毎晩、無心に繰り返すアイロンがけも、

ただの身だしなみのみならず、

真水管制中であっても衣服を殺菌して衛生状態を

保つためであるという説を信じたものです。

とはいいましても、

どんな作法であってもそれを始めた「初代」は

必ず存在します。

その作法を継承する過程において、

初代の理念が伝言ゲームの如くぼやけてしまっても、

徹底的に叩き込まれることによって、

作法そのものは継承されています。

周期性を保つことさえできれば、

それでいいのかもしれませんが、

果たしてそれでいいのかどうか。

やはり、

なぜそのような作法や儀礼が継承されているのか、

そのいわれを研究する學を復活させるべきなのか。

結局のところ、

家庭における公家武家に準じた作法の継承とは、

どういった形式が好ましいのか。

風猷縄学<伝授編>第一編をご視聴になれば、

その問いに対する答えを見つけられるでしょう。

「風猷縄学<伝授編>第一編」ご視聴はこちらから。

https://www.st-inst.co.jp/fuuyuujougaku/part_1.html

それでは、また。

戦略思想研究所 中森護

P.S.

古代バビロニヤの風習が、

私の母校にも伝わっていました。

昭和15年9月発行、仲小路彰著

『西洋戦史Ⅰ 上代西南アジア戦史』

から引用して、ご紹介します。

(以下、引用です)

——————————–

その頃バビロニヤの勝利の神エンリルに対し、

毎春祝祭が行われ、

新年祭(アキツ・Akitu)と呼ばれ、

その祭禮には各地の國人が集合し、

また一切の階級別は否定され、

無礼講が許された。

女奴婢が彼等の女主人と同等になり、

奴隷は彼等の主人と同列に行くを許され、

王はこの時、懺悔式を行ひ、

更に王は暫くの間、王たるの權を捨て、

彼に代わりて下位の人が「交替の王」となり、

王衣、王冠をもつて王座に即くを許された。

この風習は後世、

長く西方諸國の間に傳播されたのであつた。

——————————–

(以上、引用です)

11月23日の新嘗祭(勤労感謝の日)

私の母校、防衛大学校の学生舎では、

上記と酷似した風習が行われます。

1学年はゴミ、

2学年は奴隷、

3学年は人間、

4学年は神

とされる防大学生舎では、

11月23日、新嘗祭の日だけ、

「ゴミと神が逆転」します。

もちろん、

節度を失すれば消灯後に地獄が待っています。

なぜそんなイベントがあるのか。

そのいわれについて、私が学生の頃、

言葉のとおり「勤労感謝の日だから」

という説が主流でした。

ところが、

新嘗祭を勤労感謝の日としたのはGHQ

であるがゆえに、

古代バビロニヤの風習が、

西欧を経由して防大に入ってきたという説も

立ち上がります。

「勝利」の神に対する祝祭は、

士気昂揚に資するからです。

有職故実の學とは似て非なる事例ですが、

歴史を紐解く面白さとしてご紹介します。