こんにちは。

令和史(れいわのふひと)です。

【ツラン論考17】にて、

以下の仮説を提示しました。

皇紀元年から欠史八代の御代、

日本建国に資する「型」と「潜在力」を培うため、

統治綱領と統帥綱領を整えるシンクタンクを設置。本部は羅津、現場は山東省とし、

北方ワンワールド通路を通じて、

ヒンドゥークシュの山の長老が、

ツランとスキタイを派遣。統治権と統帥権の集中と分散を検証し、

二本柱が適切であることを確認。

今回は上記仮説の検証も兼ねて、

「ヒッタイト」をテーマに論考を展開します。

はじめに前回の補足です。

国家建国の二本柱、統治権と統帥権、

それらの綱領を整えるシンクタンクの本部を

羅津とした理由は、落合史観に基づくところ

極めて大ですが、

【ツラン論考16】でご紹介した

『昭和九・十年度練習艦隊巡航記念』

その経路も参考にしています。

同年度練習航海前段の経路は、

舞鶴→羅津→仁川→京城→大連→新京→旅順→青島→上海→呉→

佐世保→京阪→鳥羽→東京→横須賀

注目すべきは”舞鶴→羅津→仁川”の経路です。

舞鶴から日本海をわざわざ北上して羅津に入り、

再び日本海を南下して半島を黄海にまわり込み、

仁川に入ることになります。

ここで、

「練艦隊の初寄港地は羅津と決まっているのでは」

という直感が働きます。

ひとまずネット検索してみれば、

昭和13年度の練習航海の経路を見つけました。

舞鶴→羅津→大湊→横須賀→佐世保→大連→新京→旅順→青島→

上海→台湾→東沙島→バンコク→南洋群島→横須賀

となっています。

やはり初寄港地は羅津です。

次の直感は、

「海軍士官となった暁には羅津に入らなければならない」

というものです。

その目的は、

ヘロドトスの言とされる「陸は隔てる、海は繋ぐ」を

兵法に転ずれば「陸は緩衝地帯、海はワンワールド」、

即ち

「ワンワールド海軍としての統帥綱領に触れるため」

と推察します。

もっともサンプル数としては不十分であるため、

戦前の練艦隊経路のみならず古代から中世に至る

日本船舶の航路および寄港地を分析、検証したい

と考えています。

補足はもうひとつ。

【ツラン論考17】でご紹介した

山東省出身の歴史人に孔明を加え、

神武天皇即位1世紀後の紀元前546年、

「弭兵の会」に着目して本題に移ります。

中国古代における最初の国際平和協定

即ち春秋時代「最初の手打ち」です。

弭兵(びへい)とは、

「戦争をやめること、停戦すること」

を意味する他、詳細は他に譲ります。

ここからが本題です。

昭和15年9月発行、仲小路彰著

『西洋戦史Ⅰ 上代西南アジア戦史』によると、

支那の龍の信仰は、エジプトの蛇の信仰と甚だ類似する。

支那の築城は、極めて西亜の城塞と類似せるものを見る。

支那の治水運河は、

バビロニア、エジプト等の運河工事とも連関あるを知る。

支那の都市が、通路に鋪道、甃石を敷いたことは、

またバビロン、エジプト等の都市と同様であった。

支那の黄色の瓦、石浮彫等も、すべて西南アジアのそれと酷似する。

この両文化の関係は、

アジア大陸を横断する天山路、ツラン北方路によって、

盛んに上代文化交流がなされたためであった。

とされます。

上記の見解は、【ツラン論考4】で引用した

東大寺教学部編『シルクロード往来人物辞典』

が指摘する、

中央アジアやインドでは、

中国文明の余滴すら受け止めた証拠はないといってよい

に符号します。

これらを【ツラン論考】として整理すると、

ワンワールド経略におけるインフラ開発指導は、

統治権の礎たる「ツラン」の所掌。

インフラ開発および維持の護衛指導は、

統帥権の礎たる「スキタイ」の所掌。

したがって、

神武天皇即位の詔「専守防衛即ち競わず・争わず」

即ち日本肇国の理念に沿ったワンワールド経略を

マギが立てていると仮定すれば、

マギのお膝元たる中央アジアに視点を移して、

弭兵の会の「原型」を探すことになります。

舞台は紀元前13世紀のヒッタイト帝国。

ヒッタイトは、

都であるハットゥシャ(アナトリア中央部)

からアナトリアを支配した大国。

ハットゥシャは、

古代のハッティ人に由来する名称で、

ハッティは、

ヒッタイト人がこの地にやってくる前に

住んでいた先住民を指すとされます。

ヒッタイト人は、

聖書に登場する民族であり、

もともと黒海の北の方に住んでいた

移動牧畜民であったとされています。

紀元前2300年頃、

彼らがアナトリアに移住してきた時、

その地域はすでにハッティ人が住んでおり、

ヒッタイト人はやがてハッティ人を吸収、

紀元前1750年頃までに、

アナトリア中央部に王国を築いたとされます。

紀元前1180年頃、

こつぜんと姿を消すまでの間、

少なくとも450年間にわたり

現在のトルコとその周辺を領有、

フルリ人、エジプト人、アッシリア人と戦いながら、

独自の文化を構築、

ヒッタイト帝国の勢力範囲は黒海の沿岸近くから、

メソポタミアや地中海にまで及んでいたとされます。

ヒッタイト古王国時代の創始者はラバルナ。

その後継者ハットゥシリ1世は、

王国の首都として要塞都市ハットゥシャを

建設したとされます。

以後のヒッタイト帝国興亡の詳細は他に譲るとして、

紀元前1286年頃、

シリアのオロンテス川一帯で起きた、

ヒッタイトと古代エジプトとの戦い、

「カデシュの戦い」

に焦点を当てます。

カデシュの戦いは、

史上初の公式な軍事記録に残された戦争であり、

成文化された平和条約が取り交わされた史上初、

古代東洋戦史上最大の戦争の一つとされます。

ヒッタイト側の史料によれば、

この戦闘はアムルに対する地方的戦争をなし、

ヒッタイトに長く隷属していたアムルが、

エジプトに内通したためアムルを討伐し、

アムル王ベンテシナを廃して、

シャビリシュを立てたとされます。

これに対し、エジプトの史料には、

これを勝戦として詳細に記載し、

王の偉大なる功績を賛嘆したとされます。

お互いの戦果主張をよそに戦況はこう着状態に陥り、

戦争が終わっても、両国の国境にはほとんど変化を

見ることはなかったとされます。

そして、紀元前1259年、

ムワタリ2世の後継者とラメセス2世は、

知られている限り世界で最も古い平和条約を

結ぶに至ります。

どちらかの国が他国から侵略されたときに

互いに助け合うことや、

エジプトとハットゥシャの間に

永遠の平和と深い友好関係を維持すること

などが約束されています。

それまでは勝者総取りが当たり前でしたが、

ヒッタイトとエジプトは「競わず・争わず」

の原型をつくったのです。

もっとも、他に文献が見つからないだけで

カデシュ条約が原型であるとは限りません。

ちなみにカデシュ条約の複製は、

ニューヨークの国連本部に掲げられています。

現行国連安保理のとおりただの飾りです。

カデシュ条約の結果、

ヒッタイトはバビロニアやアッシリアから

対等な相手として扱われるようになったと

通説は言います。

ただし、

エジプトと互角に渡り合える大国にまで、

ヒッタイトを押し上げた要因の方が重要。

ヒッタイトがミタンニ王国を滅し、

アッシリアとの緩衝地帯として復興させる過程で、

スキタイがシリア地方のフルリを導いたのです。

シリア地方のヒクソスがエジプト王朝に

フルリの痕跡を遺したこともまた同じ。

その詳細は、

風猷縄学〈伝授編〉第九編にてご確認ください。

また、ヒッタイト独自の文化の金字塔、

「鉄」に触れることは避けられません。

しかしながら、

その金字塔も今まさに崩れ去ろうとしています。

すでに周知のことかと思いますが、

こちらの記事をご確認ください。

https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000150675.html

アナトリア考古学研究所は、

東京・三鷹市にある中近東文化センターの付属機関として

1985年に設立され、

2017年にトルコで設立された三笠宮記念財団が

支援する組織です。

中近東文化センターは、

出光佐三の協力で出光美術館収蔵のオリエント美術品を移して

1979年に開館しています。

三笠宮の外交力あってこその出光佐三であることは、

風猷縄学<伝授編>第七編

第40回『海外武闘派の親王家』

のとおりです。

三笠宮崇仁親王の薨去は2016年10月27日。

大村幸弘所長の他界は2025年5月20日。

ヒッタイトの遺跡に人工的に作られた鉄の発見は、

2017年以降のことです。

公益財団法人JKAによる

大村幸弘所長へのインタビュー記事では、

「ヒッタイト民族が北方から技術をもってきて、

アナトリアで生産した可能性が高い」

という見解が示されています。

インタビュー記事はこちら。

https://www.jka-cycle.jp/_ct/17314518

通説が覆される発見であるがゆえに、

通説を述べる徒労は計り知れません。

むしろ、

アナトリア考古学研究所の偉業を目にすれば、

ここで「鉄」を語るなど烏滸がましいほど。

そのうえで、

【ツラン論考】シリーズとして補足すれば、

アナトリア半島の北には黒海が広がります。

聖書では、

ヒッタイト人はもともと黒海の北の方に

住んでいた移動牧畜民であったとされて

いますが、氏姓鑑識を要する対象です。

風猷縄学<伝授編>第七編

第42回『日本列島に渡ったスキタイ』では、

「兵の素養を見抜く目は鉄板の目を読むことと同じ」

であると教えられます。

風猷縄学稽古仲間には周知のとおり、

南部鉄器の技術、たたら製鉄の技術の原型は、

ツランにあるとされます。

北宋の詩人である欧陽脩は、

『日本刀歌』の中で徐福日本渡来に言及、

日本刀の精巧な作りと美しい装飾を称賛、

中国人の日本観のみならず、

日本人の歴史観にも影響を及ぼしたとされます。

欧陽脩は、

初唐の三大家のひとり欧陽詢の子孫にあたり、

欧陽詢の祖先は南朝陳の将軍、陳氏即ち佐伯。

欧陽は漢姓のひとつとされ、

陳氏との関係は不詳なるも、

末裔の欧陽可亮は甲骨文研究者、

そして通訳として日本で活躍、

1992年に立川で没します。

したがって、

ヒッタイトの遺跡における人工的に作られた鉄の発見は、

ツラン、スキタイの痕跡として最大のものになります。

さらには、

青銅器時代の中央アジアは「錫」の主要な産地であり、

アッシリアは「錫」を主要交易品としていたとされます。

現代に至るも、錫合金は経済や暮らしに欠かせません。

以上、エジプトと互角に渡り合える大国にまで、

ヒッタイトを押し上げた要因に触れたところで、

ヒッタイトをテーマとした本稿を締め括ります。

紀元前1180年頃、

ヒッタイト帝国はこつぜんと姿を消します。

地中海民族の恐るべき略奪による滅亡とされますが、

明らかな記録が留められていないため、現在では、

「ヒッタイト人が都を計画的に放棄したとする説」

が主流となっているようです。

戦闘の跡や占領された痕跡はなく、

集団墓地もなければ、破壊された塔や建物もない。

戦利品や倉庫の品々は行方不明。

分かっていることは「都が焼け落ちた」ことだけ。

そして、

ヒッタイト人が蓄積してきた膨大な数の粘土版が

保管庫に残され、焼き上げられて硬い煉瓦となり、

そのまま無傷で残っていたとされます。

粘土版が重くて放棄されたのか、

それとも「意図的に」痕跡を遺したのか、、、。

スキタイの焦土作戦を思わせます。

そうなれば、

ヒッタイトの王から近隣諸国に向けて、

「人民の命に関わる状況にある」ため

大麦や小麦を送ってほしいと懇願する

書簡が送られていることは、

気候変動や自然災害を匂わせるアリバイ。

いずれにせよ、

この時にヒッタイト帝国は消滅したとされます。

しかし、

ヒッタイト人の存在はハットゥシャの滅亡で

終わったわけではありません。

少なくとも紀元前700年頃までは、

小規模なネオヒッタイト国家を建国。

アナトリア南東やシリア地方を本拠とし、

アラム人国家としばしば紛争を起こすも、

アッシリア帝国に吸収されたとされます。

ヒッタイト、フルリ、エジプトとの戦いを制し、

オリエント地域に覇を唱えたアッシリア帝国は、

紀元前612年、首都ニネヴェ陥落により滅亡。

紀元前672年、エジプトは末期王朝を迎え、

アケメネス朝ペルシア帝国カンビュセス2世

がファラオに即位するのは紀元前525年。

神武即位から欠史八代に至る御代です。

公益財団法人JKAによる

大村幸弘所長へのインタビュー記事では、

「半分で僕は終わりですよ。あと2代は(引き継いでいくことが)必要です」

と遺されています。

修験子が自負するところ、

「家督構築に3代は必要」

ひとかどの人物なれば、

当たり前の認識であることにハッとしました。

それでは、また。

令和史(れいわのふひと)

P.S.1

本日配信した最新コンテンツ

風猷縄学〈伝授編〉第九編。

その構成は次のとおり。

第50回『稲の原種と文明の始まり』

第51回『安倍晋三、源平藤橘、薩長土肥』

第52回『フルリとヒッタイト』

第53回『競わず争わずの極意』

第54回『歴史の連続性と痕跡』

第55回『天皇と大嘗祭』

すべて令和4年7月11日の収録です。

ぜひこちらからご視聴くださいませ。

https://www.st-inst.co.jp/fuuyuujougaku/part_9.html

風猷縄学〈伝授編〉は、

次回、第十編で最終回を迎えます。

P.S.2

【ツラン論考】シリーズは、

弊社noteアカウントにも転載しています。

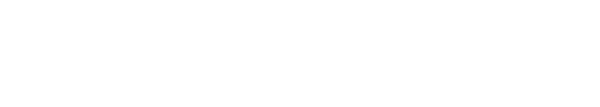

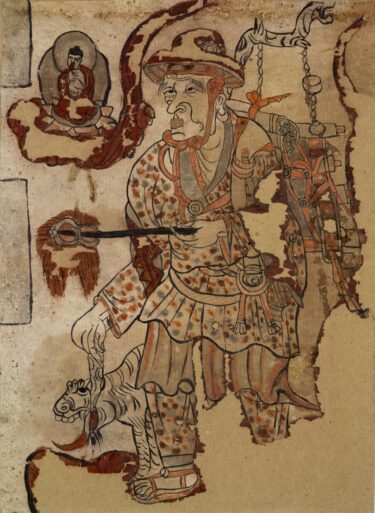

パブリックドメインの画像を挿入することで、

専門的な内容もイメージしやすくなっている他、

伝授音声の一部を【無料公開】しています。

予告なく公開中止となる場合がございますため、

お早めにご視聴ください。

伝授音声【無料公開】中の弊社note記事はこちらから。

https://note.com/st_inst

最後になりますが、

弊社noteアカウントをフォローして頂けますと幸いです。