こんにちは。

令和史(れいわのふひと)です。

【ツラン論考】シリーズは、

古代民族ツランが描いたロードマップを追うことで、

ワンワールド史を描写することを目的としています。

目的達成のための方針は、

「時と場」を正しく認識すること。

とりわけ、「時」は皇紀暦を軸とし、

「場」は中央アジアを中心とします。

これまでの【ツラン論考】シリーズの描写は、

皇紀暦にして神武即位から欠史八代の御代に

集中していますが、

もちろん理由があります。

神武即位から欠史八代の御代を描写することは、

ワンワールド史の大半を描写することになると

確信するからです。

18世紀前後の歴史人であるライプニッツは、

紀元前3世紀の歴史人アルキメデスを評して、

次のような言葉を遺したとされます。

——————————–

アルキメデスを理解し得る者は、

近世の発見の驚くべきことの少なきを感ずるであろう。

——————————–

また、

「日本の宇宙開発・ロケット開発の父」糸川英夫は

——————————–

戦後の科学的発見で唯一とは言ってはなんだが、

しっかりした科学的発見発明と言われるものは、

レーザーしかない

——————————–

とこぼしていたことを、

修験子より伺っています。

私は歴史も同じであると考えています。

つまり、

古代より人類はさほど進歩していないどころか、

むしろ退化していると考えるのです。

それは、

古代より継承された「型」を使い回し、

古代より蓄積された「潜在力」を食い潰している

と言い換えることもできます。

そうなれば、

古代の「型」と「潜在力」を探求することが、

ワンワールド史描写の善の善なる策となります。

もっとも、

「古を稽がえる」ばかりで「今に照らす」ことを

等閑にしてはなりませんが、まずは「稽古」です。

それはともかく、

日本が世界史に初めて登場した文献は、

『魏志倭人伝』であるとされます。

『魏志倭人伝』の「時」は3世紀末ですから、

最新の考古学では崇神天皇の御代にあたります。

そうなれば、

紀元前660年のハツクニシラスと

3世紀のハツクニシラスとの違いは、

「シラス」範囲にあるともいえます。

紀元前660年と3世紀の世界情勢を分析すれば、

もっと鮮明に透かすことができるかと思いますが、

その論考は次回以降に譲ります。

そこで、

現時点における【ツラン論考】シリーズでは、

皇紀元年から崇神天皇の御代に入る直前まで、

日本建国に資する「型」と「潜在力」を培う

期間であったと仮定します。

即ち神武即位から欠史八代の御代の「場」は、

日本列島にあらず中央アジアを軸とした海外。

神武天皇の即位と治世は日本列島であるも、

綏靖天皇から開化天皇の御代は建国の礎を

整える期間、

つまり、

統治権と統帥権の二本柱を群雄割拠の大陸で研究し、

確立するまでの期間であったと仮定するのです。

その仮定は、

『記紀』が「八代を欠史」とした背景をも包含します。

さらに、

神武天皇即位の詔「専守防衛即ち競わず・争わず」

即ち日本肇国の理念に沿ったワンワールド経略を

ヒンドゥークシュのマギが立てていると仮定すれば、

元来、

戦を嫌う日本列島縄文人に専守防衛の備えを

浸透させるには、それ相応の期間を要します。

そもそも、

日本列島で皇祖皇宗に出会った修験が、

「公」の理想を教わったのは約8千年前。

神武天皇即位の詔もまた、

「公」の理想に基づくものと考えられます。

これらの仮定を軸に仮説を構築するプロセス、

具体的には、

神武即位から欠史八代の御代を「時」とし、

マギのお膝元たる中央アジアを「場」とし、

そのうえで

統治権の礎たる「ツラン」及び

統帥権の礎たる「スキタイ」の

歴史的機能と社会的役割を透かすことで、

仮説としてのワンワールド史を描写する

プロセスが【ツラン論考】シリーズです。

さて、本日配信の最新コンテンツのひとつ、

『神武即位の詔と天皇外交』を補足すべく、

本論考をお届けしているところですが、

やや前置きが長くなってしまいました。

ここで切り替えて、

今回は、皇紀元年の世界情勢を外観しつつ、

「宰相」をテーマに論考をお届けします。

皇紀元年の中央アジアは、

アッシリア帝国アッシュルバニパルの治世。

帝国の権力は絶頂期を迎えていました。

しかしながら、

紀元前612年のニネヴェ陥落によって帝国は滅亡。

以後の中央アジアから地中海にかけての変遷は、

前述したとおりです。

一方、

ヒンドゥークシュの東側を外観してみれば、

斉国の第16代桓公が春秋の覇者となった時代。

桓公を覇者へ押し上げた宰相であり軍師は管仲。

魯国から桓公が引き入れた賢臣とされます。

斉国、魯国ともに現在の山東省にあたることは、

前述したとおりです。

ここで、

斉国が太公望呂尚に発することに注目します。

太公望の智謀によって紂王を伐ち周朝が成立。

国師、軍師として周を支えた功により、

営丘に領地を与えられ、国名を斉とします。

太公望は東海の人、姓は姜、氏は呂とされます。

祖先は四嶽に就き、三皇五帝がひとり禹を輔け、

水土を平らげて大なる功があったとされます。

太公望は東海の人とされる所以について諸説あるも、

北方ワンワールド通路の拠点たる羅津と推察します。

太公望を初代とする斉国の16代桓公に仕え、

春秋の覇者に押し上げた管仲の出自は不詳。

太公望は紀元前11世紀の歴史人であり、

管仲は皇紀元年頃の歴史人であるも、

ともに統治権と統帥権を兼ねた宰相です。

1世紀後、管仲を継ぐ歴史人あり。

斉国の名宰相として管仲と並び称される晏平仲は

萊国の人であり、萊国もまた山東省にあたります。

晏平仲は管仲の指導原理を継承するも、

軍師は兼ねなかったとされます。

晏平仲と「時と場」を同じくする歴史人に、

孫武と孔子あり。

孫武は斉国出身の軍師、

孔子は魯国出身の思想家。

日本にも伝播する武経七書の著者のうち、

『六韜』『三略』は太公望、『孫子』は孫武とされ、

その他は諸説あるも、

春秋戦国時代の山東省には、

統帥綱領のアイデアが集中していたことは明らかです。

一方、紀元前500年頃、

孔子は斉の景公に仕えようとしましたが、

宰相である晏平仲に阻まれたとされます。

それにも関わらず、

山東省に蓄積された統治綱領の求心力には孔子が立ち、

その遠心力は儒教として東アジアに伝播しました。

以上の論考から導かれる私の仮説は次のとおり。

——————————–

皇紀元年から欠史八代の御代、

日本建国に資する「型」と「潜在力」を培うため、

統治綱領と統帥綱領を整えるシンクタンクを設置。

本部は羅津、現場は山東省とし、

北方ワンワールド通路を通じて、

ヒンドゥークシュの山の長老が、

ツランとスキタイを派遣。

統治権と統帥権の集中と分散を検証し、

二本柱が適切であることを確認。

——————————–

以後、検証を繰り返しつつ、

仮説の構築を継続する所存です。

ところで、アレクサンドロス大王の東征の頃、

性善説を主張し、仁義と民本による王道政治

を目指した孟子もまた山東省の人とされます。

アレクサンドロス大王の東征の後、

中央アジア西側の地中海支配は、

カルタゴから帝政ローマに移行。

それと時を同じくして、東側では、

秦王朝から漢王朝へと移行しています。

中央アジアには、

バクトリア出身とされるアルサケス1世が

パルティアを建国、西暦紀元を迎えます。

このように、

神武即位から欠史八代の御代を「時」とし、

マギのお膝元たる中央アジアを「場」とし、

そのうえで

統治権の礎たる「ツラン」及び

統帥権の礎たる「スキタイ」の

歴史的機能と社会的役割を透かすことで、

仮説としてのワンワールド史を描写する

プロセスが【ツラン論考】シリーズでは

ありますが、

次回は、

皇紀元年から「時」を10世紀ほど遡り、

さらに「場」をアナトリアに移した論考

を展開します。

即ち紀元前1180年頃、

こつぜんと姿を消したヒッタイト。

それでは、また。

令和史(れいわのふひと)

P.S.1

本日配信した最新コンテンツ

風猷縄学〈伝授編〉第八編。

その構成は次のとおり。

第44回『神武即位の詔と天皇外交』

第45回『日本頽落の真因』

第47回『三笠宮とアナトリア問題』

第48回『国際政治と國體の「間」』

第49回『世界最大の詐欺師を保全する勢力』

すべて令和4年6月6日の収録です。

修験子伝授を聞けば聞くほど、

——————————–

皇紀暦と中央アジアを理解し得る者は、

後年の歴史の驚くべきことの少なきを感ずるであろう。

——————————–

と思えてきます。

ぜひこちらからご視聴くださいませ。

https://www.st-inst.co.jp/fuuyuujougaku/part_8.html

P.S.2

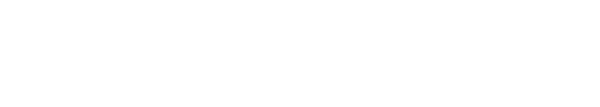

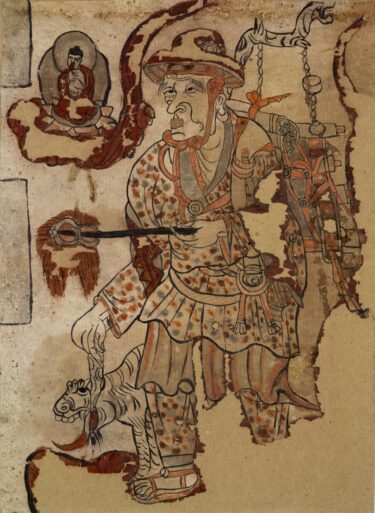

【ツラン論考】シリーズは、

弊社noteアカウントにも転載しています。

パブリックドメインの画像を挿入することで、

専門的な内容もイメージしやすくなっている他、

伝授音声の一部を【無料公開】しています。

予告なく公開中止となる場合がございますため、

お早めにご視聴ください。

伝授音声【無料公開】中の弊社note記事はこちらから。

https://note.com/st_inst

最後になりますが、

弊社noteアカウントをフォローして頂けますと幸いです。