こんにちは。

令和史(れいわのふひと)です。

直近の【ツラン論考】シリーズでは、

スキタイ、アフガニスタンへの言及が主でした。

ツランはどうしたと思われるかもしれませんが、

スキタイ、アフガニスタンを語れば、

それはツランを語ることにもなるのです。

それだけではありません。

スキタイ、アフガニスタンを研究するには

重大な理由があります。

3年前の6月6日、

三笠宮について修験子に問うた時のこと。

——————————–

三笠宮に触ろうとするならば、

スキタイに到達するのは当たり前の話。

アフガンに到達するのも当たり前の話。

——————————–

そう指摘を受けたのです。

【ツラン論考】シリーズはまだ始まったばかり。

今後、直接的なツランへの言及も進めますが、

【ツラン論考16】では、

「スキタイと孫子」をテーマにお届けします。

スキタイに関する概要は、

【ツラン論考11】のとおりですが、

以下、

チャールズ・キング著『黒海の歴史』を参考に、

黒海およびスキタイに関する情報を補足します。

黒海の自然環境については、

イギリス海軍省の資料が最も詳しく、

黒海の起源については、

「洪水説」と「沿岸地域の急激な水没説」

の二つの議論があり、「洪水説」が優勢、

ノアの方舟伝説に比定されているようです。

近年、水中考古学や生態系の研究において、

知的交流が著しい海域であるともされます。

また、

黒海に突き出るクリミア半島には、

スキタイの末裔により構築された

潜入スパイ養成キャンプがあることは、

弊社公式ブログ修験子シリーズのとおり。

クリミアの由来は、

キンメリア人にあるとされます。

キンメリア人は、

紀元前8世紀のわずかな史料だけを残して

間もなく歴史を姿から消すも、

現代においてその名はアメリカにまで到達、

想像上の王国「キンメリア」の王子である

英雄コナンが生まれ、映画化されています。

黒海からスキタイ関連の情報に移ります。

古代の著述家にとって「スキタイ人」という呼称は

第一義的に地理的なものであったとされます。

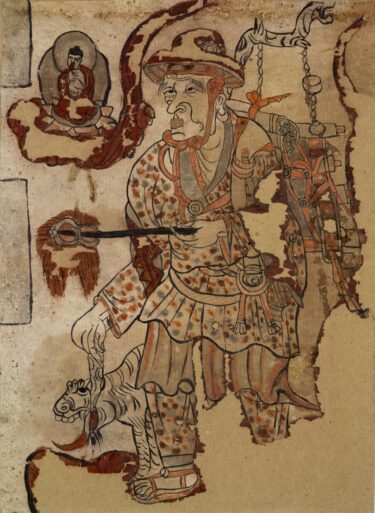

スキタイ人は馬の騎乗技術に長け、

彼らの物質文化や戦闘習俗の根幹には

常に馬の存在があったとされます。

ヘロドトスは、『歴史』の中で、

スキタイ人についてエジプト人の次に

多くの記述を割いており、

実際、この二つの民族はギリシア人による

古代世界の辺境理解において対を為す存在

であったとされます。

両者は相似形といえるほど奇妙なほどに

似ている点を持ちながら、

細部でことごとく異なっていたとされます。

さらに、

ヘブライ語史料(創世記一〇章三節)に現れる

アシュケナズは恐らくスキタイ人のことである

とされています。

加えて、ハザールと、

のちのクリミアにおけるテュルコ語話者ユダヤ

「カライム人」コミュニティとのつながりは、

ほぼ偽りとみて間違いないとされます。

以上、

チャールズ・キング著『黒海の歴史』からの

参考情報です。

次に、スキタイは、

「修験であり世界最高の傭兵派遣機構」

であり、その実像は、

「気配を断つことができる」

民族であることから、

「潜入スパイ」と「兵法」について、

『孫子』を参考に論考を展開します。

孫子即ち孫武の出自は斉国の大夫で

後に田斉の公族・田氏(嬀姓)であるとされます。

中央アジアはアラル海に注ぐアムダリヤ川は、

中国語文献に嬀水(きすい)又は烏滸河(おこが)

とみえるとされます。

また、

嬀姓田氏は三皇五帝がひとり舜の末裔

陳氏とされます。

陳氏は佐伯即ち修験です。

斉国は現在の山東省のあたりですから、

日本列島から朝鮮半島に渡れば目と鼻の先。

古代の世界文化圏を東西に結ぶ

北方ワンワールド通路は、

羅津をターミナルのひとつとします。

ちなみに先日手に入れた

『昭和九・十年度練習艦隊巡航記念』

では羅津の写真を確認できます。

——————————–

舞鶴宮津を経て羅津に向ふ。

スクリューの一旋毎に艦隊は北へ北へ

明日を約束された羅津に

力強き第一錨を投じた。

——————————–

同年度練習航海前段の経路は、

舞鶴→羅津→仁川→京城→大連→新京→旅順→青島→上海→呉→

佐世保→京阪→鳥羽→東京→横須賀

後段の外国航海は南洋コースです。

現在の羅津は約束された明日を迎えたのでしょうか、、、。

気になるところですが続けます。

孫子の生まれは神武天皇即位から1世紀後、

紀元前535年頃とされますが、

その当時から同じような経路が利用されていた

と考えれば、八幡船隊の活動海域に繋がります。

孫子と「時と場」を同じくする歴史人に孔子あり。

出自の魯国は斉国の隣、同じく山東省です。

『孫子』の戦争哲学原理は、

「百たび戦って百たび勝つは、善の善なる者に非ず。

戦はずして人の兵を屈するは、善の善なる者なり」

(謀攻第三より)

その要諦は、

「爵禄百金を愛みて、敵の情を知らざる者は、不仁の至なり。

人の将に非ざるなり、主の位に非ざるなり、勝の主に非ざるなり」

(用間第十三より)

としています。

具体的には、

用間第十三に五つの”間”が示されています。

”郷間、内間、反間、死間、生間”

「五間倶に起りて、其道を知るもの莫し、

是を神紀と謂ふ人君の實なり」

(用間第十三より)

したがって、

”五間”の兵法としての起源がすでに神出鬼没であり、

「気配を断つことができる」民族の「型と振る舞い」

から、自然と”五間”の神出鬼没の機能が伝承されたと

考えることができます。

相対する両者の”間(ま)”に暗躍する神出鬼没の何か。

”間(ま)”には”間(かん)”が存在するのです。

ゆえに”間(ま)”を制圧する”間(かん)”の優劣で

「戦わずして勝つ」か否かが決します。

起源があるとすれば、

スキタイの末裔により構築された潜入スパイ養成キャンプ

くらいでしょうか、、、

それはそうと、

地中海ポエニ戦争の大勢が決した時代、

秦朝が中国初の統一王朝を建てますが、

呂氏が秦朝に潜入し、崇神・応神奉迎の時代に、

日本に渡来することは落合史観から学ぶところ。

これもまた、

ヒンドゥークシュの長老マギのワンワールド経略

の一環であろうと思います。

『孫子』の流儀は「戦わずして勝つ」ですが、

修験子が自負するところ、

神武天皇即位の詔「専守防衛即ち競わず・争わず」

即ち日本肇国の理念に沿ったワンワールド経略を

マギが立てていると仮定すれば、

やむにやまれず戦となったその時、

必ず「手打ち人」を準備することもマギの役割。

「手打ち人」のいない戦の決着は見るも無惨な絶対戦争。

どちらかが地上から消え去るまで殺し合います。

したがって、

群雄割拠のオリエントに「競わず・争わず」を浸透させるためには、

アレクサンドロス大王の偽装死は必要だったと思うのです。

と言いますのは、

「手打ち人」となる人物に求められる最大の要件は「信」。

戦という非常時の手打ちとなれば、

俗世になんのしがらみのない人物が最も適任です。

俗世とのしがらみを断つという点においては出家もそうですが、

俗世で圧倒的な「信」を持つ歴史人がしがらみを断ち切るには、

やはり偽装死という大掛かりな謀略が必要となるのでしょう。

急逝したはずのアレクサンドロス大王が俗世で別人格に扮しており、

仲立ちするという噂が立つだけでも和議に向かう動機になり得ます。

現行ウクライナ戦争に必要な人物は、

アレクサンドロス大王なのかもしれません。

あくまで私見ではありますが、

ヒンドゥークシュの長老マギは時宜を得て歴史人の偽装死を工作し、

その歴史人の信用力をワンワールド経略に活かしたものと思います。

俗世では、

自身の信用力が最も高い時を見計らって身を引くことも処世術です。

時宜を逸すると無様な姿をさらすことになりかねません。

主題が偽装死に移ってしまう前に「スキタイと孫子」に戻ります。

孫武の出自から察するに、

『孫子』はスキタイの兵法を型としていることは首肯できます。

ただし、

「兵には常の勢無く、水には常の形無し」

(虚実第六による)

『孫子』そのものに書いてあるとおり、

「水の流転する如く、兵には定型なし」。

戦の現場では『孫子』でさえ形式論理に過ぎません。

例えば、

旧日本帝国陸軍の兵站は自給自足または現地調達が基本とされ、

特に「インパール作戦」はその兵站の脆弱性から「無謀な作戦」

として牟田口中将もろとも悪名を馳せています。

一方、『孫子』の形式論理に基けば現地調達は上策とされます。

「善く兵を用ふる者は、役、再び籍せず。糧、三たび載せず、

用を國に取り、糧は敵に因る。故に軍食足らすべきなり」

(作戦第二より)

「用を國に取り」即ち兵器は本国から輸送しつつも、

「糧は敵に因る」即ち略奪を含む現地調達によって

「軍食足らすべきなり」です。

略奪を含む現地調達を成功させた将こそが智将とされます。

チンギスハンはもちろん、

ナポレオンも『孫子』作戦第二のとおりの現地調達によって

大戦果を上げたことは周知のことと思います。

したがって、

「インパール作戦」は無謀どころか智略ともいえるのですが、

「時と場」が『孫子』作戦第二を必要としなかったのです。

第一次大戦以降、戦争の「時と場」は科学が主役。

「時と場」を正しく認識できなければ、

どれだけ教科書通りであっても「史上最悪の作戦」となります。

一方、

「水の流転する如く、兵には定型なし」

これに特化した民族がこそがスキタイ。

まさにスキタイは「時と場」の変化に応じて、

今まさに国際政治の”間(ま)”に”間(かん)”

として存在しているのです。

黒海に突き出るクリミア半島には、

スキタイの末裔により構築された

潜入スパイ養成キャンプがあります。

「ワンワールド傭兵派遣機構」たる所以です。

最後になりますが、ヘロドトス『歴史』をはじめとした

あらゆる古代文献に描写されたスキタイ像は玉石混交。

風猷縄学〈伝授編〉第七編では、

三笠宮について修験子に問うたがゆえに

その回答を「玉」たるスキタイ像として

お届けします。

それでは、また。

令和史(れいわのふひと)

P.S.1

本日配信した最新コンテンツ

風猷縄学〈伝授編〉第七編。

その構成は次のとおり。

第39回『シャドーキャビネットを構成する護持僧』

第40回『海外武闘派の親王家』

第41回『修験の修験たる所以』

第42回『日本列島に渡ったスキタイ』

第43回『日本人とスキタイの比較』

すべて令和4年6月6日の収録です。

ぜひこちらからご視聴くださいませ。

https://www.st-inst.co.jp/fuuyuujougaku/part_7.html

P.S.2

【ツラン論考】シリーズは、

弊社noteアカウントにも転載しています。

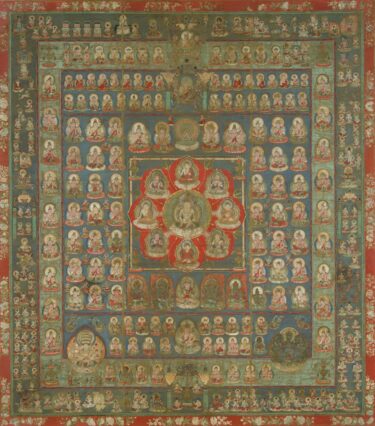

パブリックドメインの画像を挿入することで、

専門的な内容もイメージしやすくなっています。

ぜひこちらから、

弊社noteアカウントをフォローして頂けますと幸いです。

https://note.com/st_inst