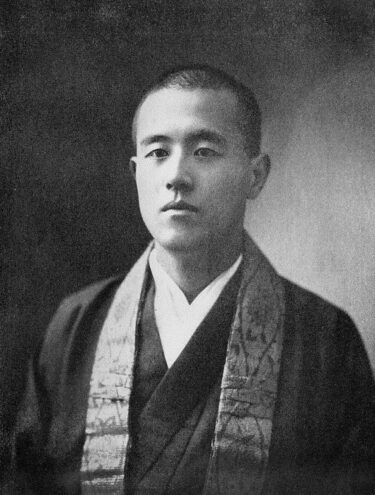

こんにちは。

令和史(れいわのふひと)です。

現在、【ツラン論考】シリーズは、

風猷縄学<伝授編>最新コンテンツの内容と絡めて、

隠れたるツランとスキタイの姿の投影を試みている

ところです。

本日配信した最新コンテンツは第五編。

構成は次のとおり。

第25回『ガンダーラとハザール』

第26回『天皇家を護るアフガニスタン』

第27回『矢板機関と責任勢力』

第28回『ファイザーとビル・ゲイツ』

第29回『本位財管理にまつわる修験からの伝言』

したがって、

今回のテーマはワンワールド史の本拠アフガニスタン。

アフガニスタンを調べれば調べるほど、

修験子が自負するところ、

「史家たる者ツランの解明怠ることは許されない」

には首肯するほかありません。

その真意を透かすとなれば、

ヒンドゥークシュの長老マギ、

即ちシャドーキャビネットのワンワールド経略に基づき、

ツランが派遣されたとする仮説をたてることに始まり、

ツランの故地および拡散範囲と思しき

北緯30度から50度の範囲の中央アジア古代文明を

研究することが肝となります。

具体的には、

バクトリア・マルギアナ複合、

アンドロノヴォ文化の展開。

北緯30度から50度の範囲、具体的には、

ステップロードまたはシベリアロードなるもの、

まとめて北方ワンワールド通路と呼称します。

その東極は日本列島をすっぽりと覆います。

「ツランとは縄文ヒノモトの義兄弟」たる

所以でしょう。

北緯20度付近、北回帰線の範囲でも拡散し、

南方ワンワールド通路を通ったと思われます。

(南島経略においては赤道付近も含みます)

アレクサンドロス大王に加勢したタキシラは、

バクトリアと釈迦の聖地を結ぶ重要な拠点です。

一方、考古学の領域においては、

バクトリア・マルギアナ複合、

アンドロノヴォ文化の展開を

アーリア人によるものとすることで、

結論づけようと目論んでいるようです。

そうなれば、

ツランがアーリアと呼ばれるようになったのか、

もしくはツランとアーリアが混交したのか、

遺伝学的側面からも別途研究が必要ですが、

それはさておき、

ハンガリーのオルバン首相が自身の執務室に

「ツラン民族分布地図」を掲げている意図は、

ただの民族主義にあらず、

「古代の大規模事業を支えたワンワールド職能機構」

としてのツランを意識しているものと推察します。

カッパドキアの自然遺産に岩窟群がありますが、

ツランを冠した洞窟ホテルを観光拠点としており、

岩窟文明とツランを関連づけていることは明確。

それはそれとして、

「史家たる者ツランの解明怠ることは許されない」

のですから、

令和史として名乗りを上げたからには、

私はツラン解明に挑みます。

とはいえ、

できることには限りがありますので、

皇紀暦を軸とした史観を構築します。

そのため、

ワンワールド史の本拠アフガニスタンについても、

皇紀暦を軸とした中央アジアの「時と場」の変遷

に関する論考を展開します。

それでは、

神武天皇の御代の中央アジアから始めましょう。

世界最大の勢力を誇っていたアッシリア帝国は、

ニネヴェ陥落から間もなく滅亡します。

アッシリアの歴史に決着をつけるため、

ニネヴェにスキタイを派遣したのもまた、

ヒンドゥークシュの長老マギ。

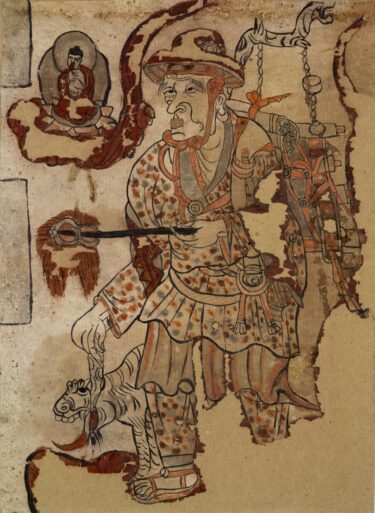

おおよそスキタイとは、

剣道でいうところの「先々の先」に長けており、

「間」を支配することで敵を制圧、

焦土作戦でもって情報保全と機能不全を徹底します。

戦国武将が自陣の城に火を放ったり、

敗北を受け入れた戦艦や潜水艦の自沈は、

スキタイの型にならったものでしょう。

それどころか、孫氏の兵法や六韜三略でさえも、

スキタイの兵法を型としていると伺っています。

アッシリア滅亡後は欠史八代の御代。

紀元前6世紀の中央アジアには、

アケメネス朝ペルシャが台頭します。

ヒンドゥークシュの長老マギのお膝元、

アフガニスタンの主要都市のほとんどは、

アケメネス朝の支配下に入り、

アレイヴァ(ヘラート)、

アラコシア(カンダハール、ラシュカルガー、クエッタ)、

バクトリア(バルフ)、

サッタギディア(ガズニー)、

ガンダーラ(カーブル、ジャラーラーバード、ペシャーワル)

といった地方名で呼ばれたとされます。

余談ですが、

後にガズニーを首都として勃興するガズナ朝の国旗が、

日の丸ならぬ月の丸としていることは興味深いところ。

紀元前4世紀、

アレクサンドロス大王がバクトリアを征服し、

同地の豪族オクシュアルデスの娘ロクサネと結婚。

後継アレクサンドロス4世をもうけています。

以後、バクトリアはヘレニズム化し、

グレコ・バクトリア王国が建国されるも、

アレクサンドロス大王の死後、

セレウコス朝シリアの一部となります。

この過程は、

ギリシャ人がツランと混交するには十分な時間で、

セレウコス朝の滅亡とともに、

古代ローマが帝政を開始、地中海を支配したことは、

ツランの技能がローマに移転したことによるものと

推察されます。

同時期、

ギリシャ人とスキタイの混交も進んだと思われ、

クリミア半島のスキタイ・ネアポリスは、

隠れたるツランとスキタイの姿を投影しています。

ネアポリスとはナポリと同義であるため、

帝政ローマにスキタイが派遣されていたことは、

想像に難くありません。

さて、今回の【ツラン論考】は、

ここで切り上げることにします。

風猷縄学<伝授編>第五編以降、

しばらくアフガニスタンを舞台とした

伝授が続くからです。

ただし、今回の内容だけでも、

「史家たる者ツランの解明怠ることは許されない」

とはまさにその通りであると納得するのでは、、、

【ツラン論考2】では、

「ツランのロードマップを描くためには、

オリエント史と古代エジプト史をも包含する

中央アジアの変遷こそが重大です」

と強調しましたが、

その意味するところを大雑把にいうと、

ヒンドゥークシュの長老マギ、

即ちシャドーキャビネットの

ワンワールド経略に基づき、

「古代の大規模事業を支えたワンワールド職能機構」

としてのツランが各地域に派遣されることで建国の礎をなし、

国境を含めた政治的決着をつけるために、

「ワンワールド傭兵派遣機構」としての

スキタイが各地域に派遣され、

その各地域とは、

北方ワンワールド通路、南方ワンワールド通路の拠点であり、

東の極が日本列島であるということです。

そして、

神武天皇即位以降、皇紀暦のワンワールド経略は、

「天皇家を護る」ことにあると推察するものです。

ゆえにアフガニスタンがワンワールド史の本拠なのです。

詳細は風猷縄学<伝授編>第五編にて。

それでは、また。

令和史(れいわのふひと)

P.S.

風猷縄学<伝授編>第五編では、

【ツラン論考11】で予告したとおり、

アシュケナジーユダヤの正体が開陳されます。

加えて、

あらゆる特務機関の総大将たる足利家の一族、

新型コロナパンデミックとウクライナ戦争に

共通するワンワールドの計画等、

についても開陳されています。

ぜひこちらからご視聴くださいませ。

https://www.st-inst.co.jp/fuuyuujougaku/part_5.html