こんにちは。

令和史(れいわのふひと)です。

風猷縄学<伝授編>始動から一週間。

序および第一編を配信したところで、

やんごとなき理由により、

【ツラン論考】シリーズ再開を優先します。

風猷縄学<伝授編>の新コンテンツ配信のお知らせは、

今後の【ツラン論考】シリーズの追伸にてご案内します。

つきましては、

必ず追伸までご確認くださいませ。

さて、早速ではございますが

【ツラン論考10】の末尾でお伝えしたとおり、

「修験であり世界最高の傭兵派遣機構」

としてのスキタイに触れたいと思います、

通説におけるスキタイとは、

古代のステップ地帯に暮らした民族の一つであり、

紀元前7世紀から前4世紀までユーラシア大陸の

黒海北部のステップ地帯を支配した遊牧民族である

とされています。

古代のスキタイにいた人々は完全な単一民族ではなく、

おそらくトルコ人、モンゴル人、フン人など他の民族

と混ざっていた可能性が指摘されています。

前8世紀の終わりまでのスキタイについては、

ほとんど何も知られていませんが、

おそらく前2千年紀の中頃にユーラシア大陸の

ステップ地域の北中部に定住していたと

考えられています。

具体的な場としては、

カスピ海またはアラル海北方のステップで、

民族的成長を遂げたという推測もあります。

これら通説だけ見ると、

スキタイは紀元前7世紀に忽然と歴史上に現れ、

前4世紀に消え去ったように認識しがちですが、

あくまで文献上際立った期間にしか過ぎません。

スキタイその実像は、

「気配を断つことができる」民族。

したがって、

必要があってスキタイの痕跡が遺された期間、

それが前7世紀から前4世紀であると考える

べきでしょう。

しかも、

前7世紀および前4世紀の「時と場」は、

日本ならびにワンワールドにとって最重要。

はじめに前7世紀、即ち皇紀元年の世紀。

肇国の時代であり、神武天皇の御代です。

【ツラン論考2】で述べたとおり、

ワンワールド史の本拠地はアフガニスタン。

神武天皇の御代の中央アジアでは、

前612年のニネヴェ陥落まで、

アッシリアが世界最大の勢力でした。

前615年から前614年にかけて、

バビロニア軍とメディア軍がニネヴェに進軍すると、

スキタイはアッシリアに説得され侵攻の撃退に協力

したとされます。

しかし、そのわずか2年後、

スキタイはアッシリアに反旗を翻し、

敵を援助してニネヴェを略奪。

やがて、メディアがスキタイとの同盟を解消し、

スキタイの一部を殺害、

残りのほとんどをスキタイの故地に放逐したとされます。

スキタイの故地とは黒海北部のステップ地帯。

西はカルパティア山脈、

東はドン川まで広がります。

その本拠地はクリミア半島。

今でも国際政治が奪い合う大舞台です。

メディアがスキタイを追い返したというよりも、

仕事が終わったから故郷に帰ったとみるべきでしょう。

次に前4世紀、欠史八代の御代。

中央アジアは、

アレクサンドロス大王東征の時代。

第10代崇神天皇は、

『日本書紀』によれば前97年頃に即位し、

前30年頃までの治世とされますが、

考古学的には、

3世紀後半から4世紀前半の治世と推定

されています。

「ハツクニシラススメラミコト」とは、

神武天皇と崇神天皇の称号であることに加え、

ワンワールドの主要ターミナル羅津を基地とした

欠史八代の御代の治世について、

いかに洞察するかがワンワールド史の肝ですが、

今回はスキタイを優先し、別の機会に譲ります。

ニネヴェ陥落後、

中央アジアに溶け込んでいたスキタイは、

前325年にアレクサンドロス大王の将軍の一人

ゾピユリオンの率いる遠征軍を相手にして快挙を

成し遂げています。

おそらく、

アレクサンドロス大王にスキタイの実力を

認識してもらう必要があったのでしょう。

ヒンドゥークシュの山の長老の深謀遠慮の中心は、

建国期の日本にあると考えられるからです。

しかしながら、前4世紀から前3世紀にかけて、

東方からきたイラン系民族のサルマティアによって、

スキタイは中央アジアから完全に放逐され、

南ロシアのステップ地帯はサルマティアとして、

知られるようになります。

故地の西方からはケルトが迫り、

スキタイはクリミアとドブロジャに放逐されたと

されますが、これも故郷に帰ったと見るべきです。

この頃からスキタイは文献に消息を絶ちます。

したがって、

以後のスキタイの痕跡を研究することが、

【ツラン論考】シリーズの目的のひとつ

となりますが、

風猷縄学<伝授編>では、

スキタイがハザールに潜入した秘事を

お伝えすることになります。

かつて、

アーサー・ケストラー著、宇野正美訳

『第十三支族・カザール王国の謎』が

陰謀論界隈で一世を風靡しましたが、

風猷縄学<伝授編>では、

いわゆるアシュケナジーユダヤが生まれた

経緯と欺瞞を知ることになります。

数世紀に渡りイスラム勢力が地中海を支配した時代。

なにゆえハザールがイスラム勢力の北進を阻止できたか。

それはロシアとイスラエルの裏史を研究するうえで、

極めて重要な情報となるでしょう。

順当に進めば、

第五編としてお届けできるかと思いますので、

今しばらくお待ちくださいませ。

また、スキタイに関する最新の発見といえば、

シベリアはアルタイ共和国パジリク河岸にて、

発見された「アイス・プリンセス」。

彼女がスキタイであったか否かは諸説あり、

「広義のスキタイ文化圏」ということで

落ち着いているようです。

ただし、

ステップロードに思いを馳せれば、

スキタイとツランが共振共鳴する

「時と場」を垣間見ることができます。

その「時と場」の求心力として、

欠史八代の御代があったとする

仮説の展開ついては、

前述したとおり別の機会とします。

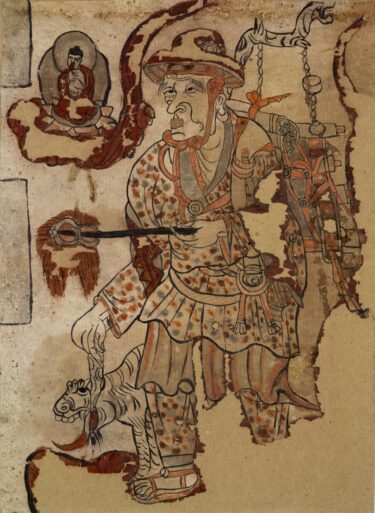

また、エルミタージュ美術館には、

スキタイ美術の多くの作品が収蔵されている

ことで知られています。

エカチェリーナ2世がクリミア半島を領有し、

エルミタージュにスキタイ美術を集積したことは、

今のウクライナ戦争に通じます。

さらに、

由水常雄『ローマ文化王国‐新羅』では、

新羅地方の遺跡からローマ文化の遺物が

次々と発掘されていることを指摘しています。

ギリシャ神話に由来する金製樹木形宝冠、

ケルトの黄金剣、ローマングラス、陶製リュトン、

スキタイ・サカ族と同型式の古墳の形式など、

落合史観によって、

フン族アッティラ王の系譜と新羅の関係が

洞察されましたが、

フン族にスキタイが潜入したと見れば、

壮大なワンワールド史の一端を矛盾なく

説明できるようになるでしょう。

兎も角、スキタイその実像は、

「気配を断つことができる」民族

であることから、

【ツラン論考】シリーズにおいては、

触れる程度に収めたいと思います。

風猷縄学<伝授編>では、

第五編以降、随時、

スキタイに関する情報開示を行っていきます。

ぜひ楽しみにお待ちくださいませ。

それでは、また。

令和史(れいわのふひと)

P.S.

本日、風猷縄学<伝授編>第二編を配信開始しました。

自民党総裁戦の結果について、

様々な意見があるとは思いますが、

修験子からは、

「同和と利権」を知らずして戦後史を語ることはできない、

と教えられています。

それは、

同和問題にはじまる戦後の自民党政治や霞ヶ関の利権造成事業を

意味するものと認識しています。

今、ホットな話題なので自民党総裁選に触れましたが、

第二編は「同和と利権」を含む、

第6回〜12回で構成されます。

ぜひこちらからご視聴くださいませ。

https://www.st-inst.co.jp/fuuyuujougaku/part_2.html