こんにちは。

令和史(れいわのふひと)です。

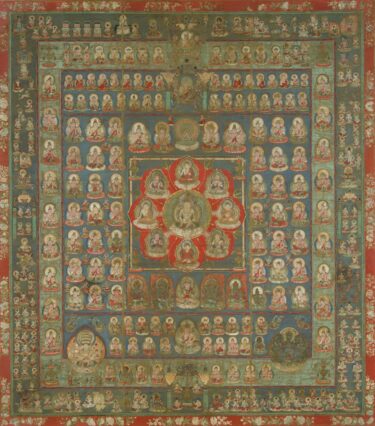

【ツラン論考9】では、

「古代の大規模事業を支えたワンワールド職能機構」

としてのツランのロードマップを追う前に、

一般的に知られているツラン主義運動を

参考にしようと思い立ち、

宮田光雄著『有色民族の復興と其経済的自決』より

「パン・ツラニズム」の項目を引用しました。

パン・ツラニズムは政治イデオロギーではありますが、

ツランのロードマップを描くために参考となります。

そこで大事なことは、

ツランを血統ではなくネットワークと認識することです。

例えば、

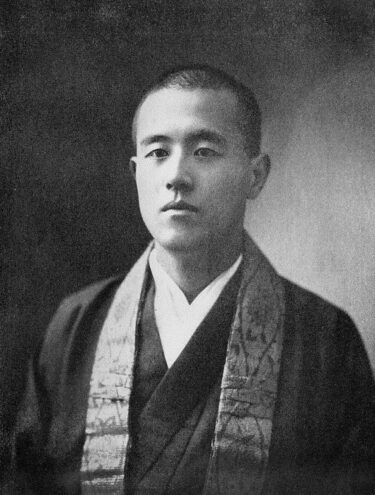

ツラン主義活動家バラ-トシは今岡十一郎とつながり、

今岡はハンガリー滞在中には山下奉文と交流しています。

山下奉文が、

オーストリア大使館兼ハンガリー公使館附武官として、

勤務していた当時のことを、今岡はこう回想します。

東洋大学学術情報リポジトリに掲載されている

レヴェント・シナン著

『トゥーラン主義運動家としての今岡十一郎』

か引用します。

(以下、引用です。)

——————————–

私はウィーンに出張するたびに山下を訪ね

夜のふけるのも忘れて,

アジアに関し、ツランに関し、

二時三時までも語り明かした。

ウィーンでの一番楽しかった思い出は。

山下との放談であつた。

<中略>

私は軍事のことは知らないが、

彼はつねにロシアを睨んでいたようである。

そして語ることは、

いつも日本の大陸政策に関してである。

——————————–

(以上、引用です。)

山下奉文の欧州における役割を考察するには、

クーデンホーフ=カレルギー家との関係が重要ですが、

落合史観に学ぶところであるため、詳細は割愛します。

ただ一点だけ。

初代クーデンホーフ=カレルギー伯爵のハインリヒが、

自らの死後即ち欧州大戦と以後の国際情勢を見据えて、

妻の光子に伯爵家の家督を継承したことには、

「競わず争わず」の妙を見ることができます。

ところで、

今岡十一郎と山下奉文との交流の実相を考察するには、

最後のハンガリー王ハプスブルク=ロートリンゲン家

につらなるハンガリー王に触れる必要があります。

ハンガリー王は、

895年頃、マジャール人をハンガリーの地に導いた

アールパードの曽孫ゲーザ大公(もしくは公)が初代。

アールパードはハンガリーの民族的英雄。

ハンガリーの建国神話には、

アールパード王が持つ杖の先端に光る鳥が止まり

道を示したと言われ、

日本神話の金鵄との関連としても注目されます。

ハンガリー王初代ゲーザの即位は970年頃とされ、

アールパード家の王位は1301年まで続きます。

以後、ハンガリー王の流れは次のとおり。

ジョン・E・モービー著

『世界歴代王朝王名総覧 新訂』

から引用します。

(以下、引用です。)

——————————–

970?年〜1301年:アールパード家

1301年〜1305年:ボヘミア[ベーメン]王家

1305年〜1307年:バイエルン王家

1307年〜1395年:アンジュー家

1387年〜1437年:ルクセンブルク家

※ジギスムント[ジグモント](マーリアと結婚;ボヘミア王1419)

1437年〜1439年:ハプスブルク家

1440年〜1444年:ポーランド王家

1445年〜1457年:ハプスブルク家

1458年〜1490年:フニャディ家

1490年〜1526年:ポーランド王家

1526年〜1570年:サーポヤイ家

※ヤーノシュ・ジグモント[ヤン・ジギスムント]

(退位;トランシルヴァニア公)

1526年〜1780年:ハプスブルク家

1780年〜1918年:ハプスブルク=ロートリンゲン家

※カール四世(廃位、死去1922;共和国宣言)

——————————–

(以上、引用です。)

今岡十一郎と山下奉文がツランに関して

夜更けまで語り明かしたということは、

同時代人であるテレキ・パールに触れていることは、

想像に難くありません。

むしろともに語り明かしたと思えるほどです。

テレキ・パールの個人情報につきましては、

1908年の国際地理学会議にて

「日本列島の地図作成の歴史」を発表したことに加え、

1910年ツラン協会創設メンバーであり、

会長や副会長を務めていることなど、

ウィキペディアを参照頂ければと思いますが、

特筆すべきは、

トランシルヴァニア公を出した家柄であることです。

テレキ・パールのフルネームは、

セーク伯爵テレキ・パール・ヤーノシュ・エデ

“Count Pal Janos Ede Teleki de Szek”

となります。

ハンガリーでは日本同様、

「姓」「名」の順に名前を表記しますから、

テレキが「姓」となります。

さて、ここからが重要です。

歴代トランシルヴァニア公にテレキ家はあるのか、、、

トランシルヴァニア公の初代は、

ヤーノシュ・ジグモント・サーポヤイ。

ハンガリー王でもあったサーポヤイ家です。

それでは、ふたたび、

ジョン・E・モービー著

『世界歴代王朝王名総覧 新訂』

から引用して、

トランシルヴァニア公の流れを見ていきましょう。

(以下、引用です。)

——————————–

1570年〜1571年:サーポヤイ家

1571年〜1602年:バートリ家

1603年 :セーケイ家

1604年〜1606年:ボチカイ家

1607年〜1608年:ラーコーツィ家

1608年〜1613年:バートリ家

1613年〜1630年:ベトレン家

1630年〜1662年:ラーコーツィ家

1662年〜1690年:アパフィ家

※イムレ・テケイ[テケレ]

(廃位,死去1705;トランシルヴァニアをハプスブルク家領に統合1690〜1704)

1704年〜1711年:ラーコーツィ家

(ジェルジ二世の孫;廃位,死去1735;ハプスブルク家領に統合)

——————————–

(以上、引用です。)

上記のとおり、

テレキ家”House of Teleki”は見当たらず、、、

されど、

セーク”Szek”の音に近い家はあります。

セーケイ家”House of Szekely”です。

テレキ家はトランシルヴァニア公を出した家柄ですから、

テレキ・パールはセーケイ家の分家の筋と看做せます。

そのセーケイ家から出たトランシルヴァニア公は、

セーケイ・モーゼシュ、ただひとり。

しかも、1603年のたった一年間。

時はくだり、1941年4月、

ナチズムの積極的な加担者と見られることを怖れた

テレキ・パールは、拳銃自殺を遂げたとされますが、

ウィンストン・チャーチルは、

「自分はテレキの気持ちを十分に理解していた」

と回想していたとされます。

また、落合先生を通じて、

ウィンストン・チャーチルはハプスブルクの「私奴婢」

と聞き及んでいます。

これだけの情報でも、セーケイ家の家筋に、

何かしらの役割を垣間見ることができます。

そもそも、民族としてのセーケイもあり、

ハンガリー人(マジャル人)の中でも自他共に

“ハンガリー人の中のハンガリー人”とされ、

極めて誇り高いエスニック・グループであるとされます。

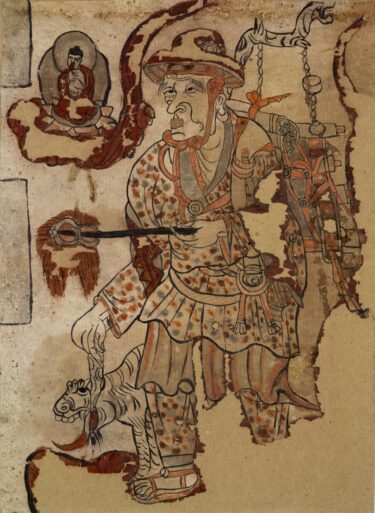

一方、トランシルヴァニアのセーケイ地方は、

カルパティア山脈の山地や丘陵地帯に広がり、

カルパティア山脈からドン河との中間地帯は、

スキタイの故地が点在します。

ゆえに私の直感は、

セーケイ家の家筋に「スキタイの潜入」を導きます。

そこで、次回ですが、

「古代の大規模事業を支えたワンワールド職能機構」

としてのツランのロードマップを追う前に、

「修験であり世界最高の傭兵派遣機構」

としてのスキタイに触れたいと思います。

それでは、また。

令和史(れいわのふひと)

P.S .

先日、

洞察帝王学講座・改2681【第四期】最終号

の撮影を終えてきました。

最後の國體伝授開示を主とした最終号は、

準備でき次第、配信開始予定です。

また、洞察帝王学講座・改2681【第四期】を含めた

既存の落合先生関連コンテンツのご提供につきましては、

「すべて」2025年9月末日をもって終了します。

さらに、2025年10月には、

新企画のご提供を予定しています。

つきましては、

最後の落合先生関連コンテンツのご案内と新企画準備に

注力することになりますので、

ツラン論考シリーズは、

2ヶ月ほどお休みすることになりますことを、

ご了承くださいませ。